中古3段~5段クレーンはコチラでチェック!

ホイールクレーンとは?

ホイールクレーンとは吊り上げ荷重0.5トン以上であり、以下の条件と定義を満たす移動式クレーンのこと。

- 移動式クレーンの条件と定義

- 1.動力を用いて、積荷を吊り上げられる構造であること

- 2.積荷を水平に運搬することを目的としている、機械装置であること

- 3.原動機(エンジン等)を内蔵しており、任意の場所に移動可能なクレーンであること

参照:厚生労働省『クレーン等安全規則』より

移動式クレーンには、ホイールクレーンのほかにラフタークレーン(正式名称:ラフテレーンクレーン)やトラッククレーンがあります。

これらは、解体業や土木業、建築業、産業廃棄物業など様々な場所で活躍していますが、実は混同して覚えている人も少なくありません。

また、車種によっては排出ガス対策型建設機械や騒音型建設機械といった、排ガスや騒音の規制対象にもなっています。

これらの規制が適用された日以降に製造・輸入された車両は、基準適合表示のステッカーが貼られていないと作業ができません。

では、移動式クレーンはそれぞれどんな特徴があり、どこが違うのでしょうか?

各クレーンの違いを分かりやすく解説していきます。

ラフタークレーンやトラッククレーンとの違い[移動式クレーン一覧]

まずは、主な移動式クレーンの種類をまとめた表をご覧ください。

- 主な移動式クレーンの種類

下記の、各移動式クレーンをクリックすると、該当車両の解説エリアに飛べます。 - 1:ホイールクレーン

- 2:ラフタークレーン(ラフテレーンクレーン)

- 3:トラッククレーン

- 4:積載型クレーン(クレーン車)

- 5:カニクレーン

- 6:鉄道クレーン

- 7:クローラークレーン

- 8:浮きクレーン

各特徴を順に確認したい方は、下記から読み進めてください。

1:ホイールクレーン

ホイールクレーンは、せまい作業現場で大活躍する移動式クレーン!

キャブからは車両の運転だけでなく、台車に架装されたクレーンの操作もできます。

一般道での走行性は低いものの、砂利道での走行しやすさには定評があります。

車輪は四輪式と三輪式に分かれており、前輪駆動と後輪操向で走行します。

車体を安定させるためのアウトリガーは、ほとんどのホイールクレーンに装備されています。

アウトリガーがない車体は、タイヤ外側の鉄輪を接地させる構造で安定性を確保しています。

さて、ココまでがホイールクレーンの一般的な解釈に基づく解説ですが、ホイールクレーンとは特定の形状を指す名称ではなく総称として使う場合もあります。

移動手段がタイヤである移動式クレーン〝車両〟のすべてを指してホイールクレーンと呼ぶ現場も少なくないので、覚えておくと良いでしょう。

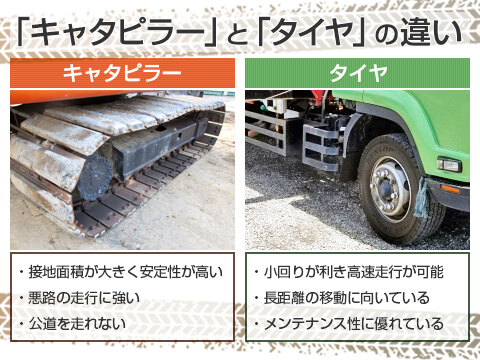

そういう現場では、キャタピラー(正式名称:クローラー)で移動する移動式クレーン〝重機〟と区別をするために呼ばれています。

さらに!今回は、ホイールクレーンの代表的な企業である、コベルコ建機の製品をご紹介!

リンクス160(RK160-8)

- 操作性能

- クレーンキャビンのデザインと装備が一新、大型マルチファンクションディスプレイやフィーリング・オペレーションを活用した快適な操作が可能

- 作業性能

- 従来の1段ジブから2段ジブに変更、燃料消費モニタで省エネ作業を意識できる

- 安全性

- 新採用ビューシステムで安全運転可能に、俯瞰映像機能・人物探知機能などを搭載

パンサー250(RK250-9)

- 操作性能

- 先進のラジコンシステムでジブ操作などが安全に、キャブと装備デザインの一新でより快適な操作を実現

- 作業性能

- ラジコン操作により作業準備や格納作業が効率的に、10インチのカラータッチパネルで手袋をしながらの操作設定も可能

- 安全性

- 俯瞰映像・人物検知・ブーム先端カメラなどで安全性アップ

画像・資料提供:コベルコ建機株式会社

2:ラフタークレーン(ラフテレーンクレーン)

実はラフタークレーンとは、ホイールクレーンとほぼ同じもので、主に基礎工事などで活用されています。

正式名称は、〝整地されていない荒れた地面での走りを得意とするクレーン〟という意味を持つラフテレーンクレーンであり、建機メーカー『加藤製作所』の開発したクレーンの商品名です。

そのため、ラフタークレーンとは『加藤製作所』から出されているホイールクレーンのことを指すことが多いです。

(ただし、便宜上、他社メーカーのホイールクレーンのこともラフタークレーンと呼ぶ場合があります)

4種類の操向方式(前二輪操向・後二輪操向・四輪操向・カニ操向)を備えている点が特徴で、狭隘地(きょうあいち)での機動性がバツグンです!

このラフタークレーンやホイールクレーンは、最高速度50キロ程度まで出すことができ、公道を運転できたり、20メートルから30メートル程度の作業半径を備えています。

狭隘地って、何トラ? せまくて、ゆとりがない土地のことですよ 心がせまい人間のことも〝狭隘なヤツ〟と表現することがあるぞ!

3:トラッククレーン

トラッククレーンは、走行部分に旋回サークルやアウトリガーを備え、シャシーの上にクレーン装置が架装されています。

台車の上にクレーン装置があるホイールクレーンやラフタークレーンとは、そこが違います!

車体走行用の運転室とクレーン操作用の運転室が分けられているので、操作はそれぞれの運転室で行われます。

積載型クレーンなどよりパワフルで吊り上げ能力はピカイチ。土木や解体から港湾業界まで、様々な現場で活躍しています。

動力は油圧式と機械式の2種類あります。

油圧式はエンジンによって油圧モーターや油圧シリンダを動かす仕組みであり、機械式はモータープーリーなどの機械によって動力が生じます。

どちらが良いとは言えませんが、吊り上げ荷重が5トン未満の小型は油圧式、それ以上の大型は機械式が採用されている傾向にあります。

建設・土木業界の作業現場で活躍しているトラッククレーン!その種類や機能、必要な免許やクレーン車(ユニック)との違いについて、お悩みや疑問を解消する内容にまとめました!

4:積載型クレーン(クレーン車)

積載型クレーンは、トラックのキャブと荷台の間からクレーンが伸びている車両のことです。

クレーン車と呼ぶ人も少なくありません。

吊り上げ能力は3トン未満であることが多く、リモコンやラジコン付きが人気です。

トラッククレーンやクレーン車は、通常のトラックと同じくらいの最高速度まで出すことができ、作業半径は3メートルから15メートル程度となっています。

リモコンなら操作しやすそうトラー

慣れるまでは大変なんですよ〜

5:カニクレーン

カニクレーンとは、カニの姿に似ていることから名づけられていますが、もともとは建機メーカー『前田製作所』で造られたクレーンの商品名。

同社の登録商標でもありますが、似た形状の他社クレーンも『カニクレーン』と呼ばれています。

カニクレーンの特徴は、誤操作を防ぐ安全装置であるインターロック式のアウトリガーを4本備えていることです。(これがカニっぽく見えるポイントです)

走行時はアウトリガーを本体に格納した上で、整地や不整地に合わせた走行モードが選べ、小型タイプの場合は、室内への持ち込みも可能です!

サイズ展開が多い点もカニクレーンの特徴で、軽トラッククラスの超小型から、10トン以上ある大型タイプまであり、作業現場に応じて活用されています。

操作の際は、本体後方の操作パネルやリモコンを使い、作業半径は3メートルから13メートル程度になります。

また、アウトリガーを張り出す際は、設置場所の状況に応じて角度や長さを変更できますが、注意して張り出さないと事故の原因になります。

6:鉄道クレーン

鉄道クレーンは、鉄道のレールを走行できる車輪を備えた台車に、クレーンを架装したタイプの移動式クレーンです。

鉄道線路の軌道保守工事・荷役・救護といった作業で活躍しています。

鉄道クレーンが登場するより昔は、蒸気機関車にクレーンがついた『操重車(そうじゅうしゃ)』という車両が、鉄道の保線をしていました。

今も、その名残りで鉄道クレーンのことをロコモチブクレーン(クレーン付きの蒸気機関車という意味の英語)と呼ぶ、ご年配の運転士さんは多いでしょう。

7:クローラークレーン

クローラークレーンは、キャタピラーと呼ばれているクローラー走行装置の上に台車とクレーン装置を備えています。

画像提供:コベルコ建機株式会社

車体上部には原動機や巻上装置、運転室などが備えられ、車体下部はキャタピラー(クローラー)という構造です。そのため走行速度は遅く、公道も走ることができません。

しかし、キャタピラー(クローラー)を履いていることから接地面積が大きく、安定性はバッチリ。

地盤が弱い場所で大活躍できる頼もしいクレーンです。

作業半径は車体によって3メートルから80メートル程度までに分類できます。

8:浮きクレーン

浮きクレーンは、水上を移動するクレーンです。

台船の先端にクレーンが架装されており、自航式と非自航式に分かれています。

どちらかといえば、自船の推進器により航行する自航式だけが浮きクレーンとして認識されていますが、広い意味では動力を持たない水上重機である非自航式も浮きクレーンです。

主な用途は、湾岸や沿岸、河川や海上などでの土木工事。さらに重量のある荷物の運搬や、造船作業、サルベージ(海難救助)などです。

中古トラッククレーン・ユニック車・セルフクレーンはコチラでチェック!

以上の8種類が、主要な移動式クレーンです!

移動式クレーンの3大資格[免許・技能講習・特別教育]

ホイールクレーンを含め、様々な種類がある移動式クレーンですが、操作を行うための免許や資格事情も気になるところです。

日本でクレーンを操作する場合は、トラッククレーンなどに必要な普通自動車免許や大型自動車免許、ラフタークレーンなどに必要な大型特殊免許自動車免許といった走行用免許と共に、以下のような資格も必要になります。

移動式クレーンの3大資格

- 1.移動式クレーン運転士免許

- 吊り上げ荷重5トン以上のクレーンで必要

- 2.小型移動式クレーン運転技能講習

- 吊り上げ荷重1トン以上5トン未満のクレーンで必要

- 3.移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

- 吊り上げ荷重0.5トン以上1トン未満のクレーンで必要

それぞれ、クレーンの吊り上げ荷重で分類されています。

資格ごとに試験事情や受講する期間、料金は異なりますので、1つずつお話していきます。

大型特殊免許の取得を考えた際に「費用はどれくらい?」「受験条件は?」「試験内容は?」といった疑問を解消すべく大型特殊免許の受験条件・試験内容をまとめて解説★

1.移動式クレーン運転士免許

吊り上げ荷重5トン以上のクレーン操作で必要となるのが、この免許。

この移動式クレーン運転士免許があれば、ほぼすべての移動式クレーンを操作できます。

移動式クレーン運転士免許の試験内容

- 学科試験

- 出題内容は、移動式クレーンや原動機に関する知識、運転に必要な力学や関係法令など。

- 実技試験

- 出題内容は、移動式クレーンの運転や合図など。

移動式クレーン運転士免許の講習時間・受講料金

- 学科講習

- 講習時間:およそ20時間

- 受講料金:6万円程度

- 実技講習

- 講習時間:およそ12時間

- 受講料金:10万円程度

- 学科・実技の同時講習

- 講習時間:およそ30時間

- 受講料金:13万円程度

※詳細な講習時間、受講料金は地域や免許センターにより若干異なります。

今回はクレーン運転士について!「必要な免許は?」「お給料っていくら?」など、クレーン・デリック運転士や移動式クレーン運転士に関する疑問を解決!試験科目に関しての情報も!

2.小型移動式クレーン運転技能講習

吊り上げ荷重1トン以上5トン未満のクレーン操作で必要となるのが、この技能講習です。

移動式クレーン運転士免許よりも取得難易度は低く、講習を休まず遅刻せずマジメに受けていれば、ほぼ問題なく修了証がもらえます。

小型移動式クレーン運転技能講習の試験内容

- 学科試験

- 出題内容は、小型移動式クレーンの知識など。

- 実技試験

- 出題内容は、小型移動式クレーンの運転や合図など。

小型移動式クレーン運転技能講習の講習時間・受講料金

- 学科・実技の講習時間

- 未経験者:およそ20時間

- 現場経験があり下記いずれかの資格保持者:16時間程度

- ・クレーン運転免許保有者・玉掛け技能講習修了者・床上操作式クレーン運転技能講習修了者

- 実技試験

- 出題内容は、小型移動式クレーンの運転や合図など。

小型移動式クレーン運転技能講習の場合、学科と実技はセットで受講するのが基本。

※詳細な講習時間、受講料金は地域や教習所により若干異なります。

3.移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

こちらは、吊り上げ荷重0.5トン以上1トン未満の移動式クレーンを扱う方にオススメの資格。

真面目に講習を受ければ、ほぼ修了証をもらえますが、実技試験では安全確認や指差しの合図を明確に行うと試験官に好印象を与えられます。

移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育の試験内容

- 学科試験

- 出題内容は、移動式クレーンの知識、原動機、力学、関係法令など。

- 実技試験

- 出題内容は、移動式クレーンの運転や合図など。

移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育の講習時間・受講料金

- 学科講習

- 講習時間:9時間程度

- 受講料金:実技と併せて1万3千円程度

- 実技試験

- 講習時間:4時間程度

- 受講料金:学科と併せて1万3千円程度

※詳細な講習時間、受講料金は地域や教習所により若干異なります。

クレーン基礎用語〝厳選〟辞典

ホイールクレーンを扱う現場で飛び交う、基礎的な専門用語を抽出してまとめました!

現場経験のある方は知っているべきであり、初心者の方はまずコレだけ知っておけばOKと言っても過言ではありません。

さて、アナタはいくつ知っているでしょうか?

アウトリガー

- トラッククレーンやラフタークレーンに付いている、本体を支えるための脚。

- 油圧シリンダーによって伸び縮みし、水平状態を保つことができるようになっている。

ブーム

- クレーンの竿にあたる部分のこと。油圧シリンダーで伸縮するタイプと、ピンで繋がれた接続部分が伸縮するタイプに分かれる。

- ただし、ホイールクレーンやラフタークレーンの現場ではジブと呼ばれており、法的書類でもジブと記載されることが多いので注意。

ジブ

- クレーンの竿から先端につける、延長用の部材のこと。ただし、ホイールクレーン・ラフタークレーンの場合は、竿部分と延長部材を合わせてジブと呼ぶ。

- ややこしいが、法的書類ではブームと表現されることも多いので、呼び方の違いは念頭に置いておこう。

キャタピラー

- キャタピラーとは、よく戦車で見かけられる輪っか状のベルトのような車輪のこと。悪路・急坂でもパワフルに走行できるため、整備されていない山奥の作業現場では大活躍する。

- ちなみに、正式名称はクローラー。キャタピラーとは、アメリカの建機メーカー『Caterpillar Inc.』の社名から由来した呼称であり、『キャタピラ』の名称で登録商標されている。

巻き上げ・巻き下げ

- 吊り荷を持ち上げることを巻き上げ、おろすことを巻き下げと呼ぶ。ワイヤーロープのついた巻き上げ装置を用いる。

- ちなみに、吊り荷の落下を防ぐ過巻防止装置が誤作動を起こして大事故になった過去事例があるので、巻き上げ・巻き下げは目視でもしっかり確認しておく必要がある。

地切り

- 吊り荷をフックに引っ掛けて巻き上げ、地面から離す動作を指している。

- 地切りを行ったら巻き上げを一時停止して、ロープの張りやバランスを確認する。

鉄板(敷鉄板)

- 地面に敷くことによって、重量を分散させることができる。

- 尺のサイズから5×10(ゴトウ、ゴットウ)、3×6(サブロク)などとも呼ばれることも。

中古3段~5段クレーンはコチラでチェック!

ホイールクレーンまとめ

ホイールクレーンなどについて、ご理解頂けたでしょうか?

移動式クレーンにも、種類や用途がいろいろあるんじゃな。

姫はカニクレーンが気になったトラー!

カニクレーンの操作にも、移動式クレーン免許などが必要ですよ。

ラジコンの操作は自信あるので、大丈夫トラ!

おもちゃのラジコンじゃないんじゃぞ…

おもちゃじゃない本物のラジコン付きクレーンはこちら

(監修:タイヤガーデン防府店)

コメント