■監修(貨物自動車運送事業法の法律部分):運送会社専門の行政書士『鈴木事務所』

緑ナンバーの取得手続き、車庫増設認可申請など、運送関連の法律プロフェッショナル。

住所:神奈川県横浜市都筑区池辺町3620

代表:鈴木隆広(法律系手続きの代行相談は鈴木事務所まで)

■企画・執筆:トラック王国ジャーナル編集長 前田絵理

伝説のギャル誌『egg』やカルチャー誌『別冊BUBKA』の編集者を経て、『トラック王国』へ入社。『トラック王国ジャーナル』立ち上げに奔走した結果、2017年 編集長に就任。人生の目標は-5kgの万年ダイエッター。

■緑ナンバーと白ナンバーのちがい

こんにちは、『トラック王国ジャーナル』編集者の前田です。

今回は、運送業界に関わる人とは縁の深い緑ナンバーに焦点をあてたいと思います。

緑ナンバーは別名〝営業ナンバー〟とも呼ばれ、輸送事業の運営には欠かせません。

営業用に最適なトラックが格安セール

法律的に装着必須である会社も多いので、この機会に私もじっくり調べてみることにしました。

いろいろ調査を進めると、そもそも車のナンバープレートには、5種類の色があることが分かりました。

車のナンバープレート全5種の色と特徴

- ○白ナンバー ←運送業者は要注目!

- 白地に緑色の文字。これは、普通サイズ以上の自家用車(家庭用)を表すプレート。

- ○黄色ナンバー

- 黄色の地に黒色の文字。これは、軽自動車サイズの自家用車(家庭用)を表すプレート。

- ○緑ナンバー ←運送業者は要注目!

- 緑色の地に白色の文字。これは、営業車(事業用)を表すプレート。

- ○黒ナンバー

- 黒色の地に黄色の文字。これは、軽自動車サイズの営業車(事業用)を表すプレート。

- ○青ナンバー

- 青色の地に白色の文字。これは、外交官が利用する外務省用車のプレート。

運送業者やトラックドライバーと関係が最も深いのは緑ナンバー、次に白ナンバーとなります。

緑ナンバーと白ナンバーのちがいと言えば運搬物や自動車税、自動車重量税。「車検にも差が出るのでは?」と思われがちですが、トラックの場合はナンバープレートによる差はありません。

ただ、『トラック王国』のユーザーさんからもよくお問い合わせいただくので、ついでに調べてみました。合わせて次の表をご覧ください。

運搬物のちがい

一番のポイントは運搬物の所有権が他社であるか、それ以外(例えば自社)であるかという点!

- 緑ナンバー

- 他社の物品もしくは人を運搬する事業者、運賃をもらって業務を行う事業者に装着義務がある。

- 白ナンバー

- 公道を走行する、上記以外のすべての車両に装着義務がある。

自動車税のちがい

トラックの自動車税は積載量に応じて変動。総じて緑ナンバーのほうが自動車税は安い!

- 緑ナンバー例

- 積載量4トン超〜5トン以下なら年間18,500円。

積載量7トン超〜8トン以下なら年間29,500円。 - 白ナンバー例

- 積載量4トン超〜5トン以下なら年間25,500円。

積載量7トン超〜8トン以下なら年間40,500円。

自動車重量税のちがい

トラックの自動車重量税は車両総重量に応じて変動。総じて緑ナンバーのほうが自動車重量税が安い!

- 緑ナンバー例

- 車両総重量4トン超〜5トン以下なら1年に一度、13,000(本則税率)円。

車両総重量8トン超〜9トン以下なら1年に一度、23,400(本則税率)円。 - 白ナンバー例

- 車両総重量4トン超〜5トン以下なら1年に一度、20,500(本則税率)円。

車両総重量8トン超〜9トン以下なら1年に一度、36,900(本則税率)円。

ちなみに自動車税は都道府県税で、自動車重量税は国税です!

車検(自動車検査)のちがい

貨物自動車(トラック)の場合、緑ナンバーも白ナンバーも車検頻度・流れは同じ!

大きなちがいはナンバーの色ではなく、車両総重量にある!!

- 車両総重量8トン未満(緑ナンバー・白ナンバーともに)

- 初回は2年に1回、それ以降は1年に1回の車検が義務付けられている。

- 車両総重量8トン以上(緑ナンバー・白ナンバーともに)

- 初回から1年に1回の車検が義務付けられている。

上記の『運搬物のちがい』を見ると、運送会社のほとんどは緑ナンバーを装着する必要があるとわかります。

ごく少数である白ナンバーの例を挙げるなら、街でよく見かける大手製菓会社『山◯製パン』のバン車くらいでしょうか。

同社は自社商品のパンを運んでいるので、白ナンバーを装着しているのですね。

それ以外の他社食品や木材、海上コンテナ、自動車などを運搬する事業者は管轄の運輸支局に申請して、緑ナンバーを取得しなければいけません。

これは道路運送法や貨物自動車運送事業法で定められている法律。取得には、かなり面倒な手続きを踏まなくてはいけませんが、運送業者にとっても大きなメリットがあります。

■緑ナンバー取得の3大メリット

緑ナンバーの取得による、運送業者のメリットを3つ抽出しました。

メリット1.顧客からの信用が上がる

緑ナンバーは優良企業の証になります。

例えば、公共事業の仕事は緑ナンバーでないと行えないほどです。厳しい条件をクリアしないと取得できないので、信頼性の裏付けになるのでしょう。

しかし、一度取得できれば国から許可された運送業者として認められるので、民間企業や一般顧客からの信用もグンと上がります。

メリット2.営業規模を拡大できる

白ナンバーから緑ナンバーに変わると、営業先を広げられるようになります。

先述した公共事業はもちろん、民間大手企業の多くも緑ナンバー取得業者を厳選して運送業務を託します。

お得意様の増加も期待できますね!

メリット3.従業員の福利厚生が良くなる

緑ナンバーの取得時には、従業員の社会保険加入が義務付けられます。

一部の運送会社や建築会社は、いまだにドライバーの福利厚生が整っていませんから、これは現場従業員の安心感につながりますね。

労働災害・事故があった場合のサポートも、白ナンバー以上の手厚さが期待できます。

■緑ナンバー取得方法[手順・費用]

緑ナンバーの取得申請は、営業する地域の運輸支局を通して運輸局で行います。

厳しい試験をクリア、各種書類の準備を整えてから申請するわけですが、許可までは4ヶ月以上もかかります。

そこから逆算すると、取得準備は半年〜1年前から始めないといけませんね。

それでは、取得手順を説明します!

緑ナンバー取得手順

- 1.許可基準を確認

- 資金や車両台数など、まずは取得条件となる許可基準を確認する。

くわしくは取得条件の項目で記載! - 2.申請書類の準備、作成

- 事業計画書や賃貸借契約書、残高証明書などの必要書類を準備する。

- 3.土地・建物等の条件確認

- 建築基準法や消防法に準じた営業所であること、車庫が基準距離内に配置されていることを証明する。

- 4.法令試験の受験

- 申請者の常勤役員のいずれか一人は、事業者として適していることを証明する法令試験を受けて合格する。

(運輸局で2ヶ月に一度、実施される) - 5.運輸局での審査

- すべての申請書類を運輸支局に提出して、審査結果を待つ。

(この審査に4ヶ月ほどかかる) - 6.運送業の営業許可がおりる!

- 問題がないという審査結果が出れば、晴れて運送業を行う許諾を得られる。

- 7.登録免許税の納付

- 指定された登録免許税(12万円)を運輸局に入金する。

くわしくは取得費用の項目で記載! - 8.許可書交付式

- 運輸支局で交付式が行われ、個人事業主もしくは法人役員が出席して許可書を受け取る。

- 9.緑ナンバーの取得

- 選任届を提出し、運輸開始前確認報告や連絡書等の発行後、車検証を新しくして営業用の緑ナンバーを受け取る。

- 10.新ナンバーでの運輸事業スタート

- いよいよ緑ナンバーでの事業スタート! 運輸開始届を運輸局に提出して手続き完了!!

ざっくりまとめただけでも、10項目もの手順が必要だと分かりました。

運送会社の社長が自分で行うとなると費用は安く済みますが、数ヶ月は取得準備にかかりっきりになる覚悟が必要です。

「そこまでの時間は取れないよ」という方は、多少の費用はかかりますが行政書士事務所に依頼しましょう。 運送業界専門の事務所だと話が早いのでオススメです。

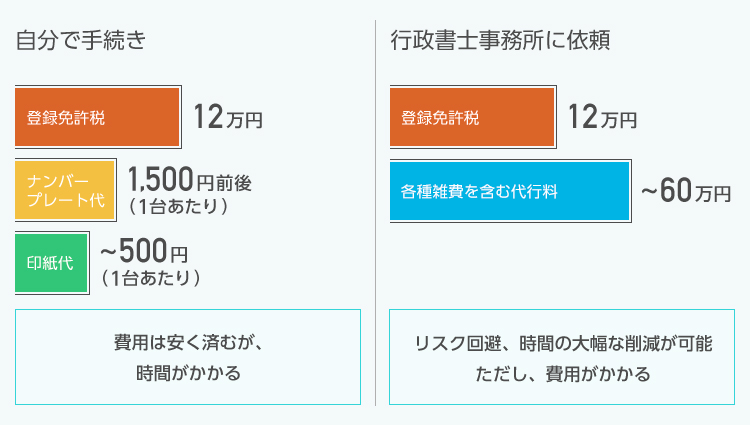

参考までに、自分で取得手続きをする場合との費用差を比較してみました。

緑ナンバー取得費用

- 自分で手続きする場合

- 運輸局に入金する登録免許税12万円のほか、1台あたりナンバープレート代金1,500円前後、印紙代350〜500円。

- 行政書士事務所に依頼する場合

- 登録免許税12万円に加えて、目安として50〜60万円程度かかる。

ただし、各種書類準備や作成・提出代行などをすべて依頼できるので、かなりの時間を削減可能。

また、自分で手続きをすると、緑ナンバーの許可がおりない営業所や車庫を借りてしまうケースもあるが、行政書士事務所のアドバイスがあれば、そんなリスクも回避できる。

■緑ナンバー取得条件[車両・立地・資金・運行管理者]

緑ナンバーには、大きく分けて4つの取得条件があります。

どれも厳しい内容ですが、クリアしていなければ許可はおりません。

1.車両台数条件

まず挙げられる条件は、事業所に5台以上の車両を所持していること。

小型・中型・増トン・大型の中古トラック一覧

許可後に所持車両の一部が故障して実働車が5台以下になった場合は、すみやかに運輸支局へ報告しましょう。

すぐに緑ナンバーを剥奪されるようなことはありませんが、一定期間以内に5台に戻さないと指導を受けるのでご注意を!

(この〝一定期間〟は管轄の運輸支局と窓口担当者によって、まちまちのようです)

2.立地条件

2つめの条件は、事業所が適切な営業立地であること。

建築基準法・都市計画法・農地法等関係法令・消防法に準じていることはもちろん、ある程度の規模も求められます。

この〝ある程度の規模〟も明確な基準はなく曖昧なのですが、目安としては10平方メートル以上というのが運送業界の通説となっています。ただし、せまくても現実的に業務が行えることを説明できれば問題ありません。

「トラックドライバーの年収は?」「運送業界の今後は?」などの疑問にお答えします!さらに、運送会社の開業条件やあるあるなども!

3.資金力の条件

3つめの条件は、事業資金が潤沢であること。

自己資金額が事業開始に必要な金額以上あることが求められます。

このとき、事業計画が資金に見合っているかどうかも同時にチェックされます。

事業開始に必要な資金とは?

- ・従業員の給与や車両の燃料費、修繕費の2ヶ月分

- ・車両費、賃料の6ヶ月分

- ・税金、保険料の1年分他

- ※銀行口座の残高が、上記資金分を上回っていることが求められる!

4.運行管理者の条件

運行管理者とは、運行の安全を確保する人のこと。

略して〝運管(うんかん)〟とも呼びます。

トラックに緑ナンバーを装着する場合、4つめの条件は下記2つのうちどちらかを満たす運行管理者がいることになります。

- (1)国家試験をパスするルートで運行管理者資格者証を取得し、自動車運送事業において専従で勤務している

- (2)運行の安全管理において5年以上の実務経験があり、自動車事故対策機構が行う基礎講習を1回、一般講習を4回受けるルートで運行管理者資格者証を取得し、自動車運送事業において専従で勤務している

所有する車両台数によって必要な人数がちがい、29台未満で1人、それ以降は30台ごとに1人ずつ運行管理者を立てることが求められます。

ちなみに運行管理者資格者証は国家資格であり、(1)の国家試験をパスするルートで目指すなら国土交通大臣指定試験機関の運行管理者試験センターで受験可能です。

■国家試験の詳細は国交省サイトで!

(2)の講習を受けるルートで目指すなら、自動車事故対策機構へ指導講習の申し込みをしましょう。

■受講の詳細は、自動車事故対策機構サイトで!

■緑ナンバーと運転免許の関係[第一種・第二種]

最後に、『トラック王国』の利用者さまからよくいただくご質問にお答えしておきます!

Q.緑ナンバーの運転には第二種運転免許が必要なの?

これ、トラックの購入時に皆さん疑問に思うようです。

結論からお答えしましょう。

A.緑ナンバー車に、第二種運転免許は必要ありません!

ナンバープレートが緑色でも白色でも、小型・中型・増トン・大型と各トラックやトレーラー、バスそれぞれに準じた運転免許があれば良いのです。

第一種免許と第二種免許のちがい

- 第一種免許

- 日本の公道で自動車及び原動機付自転車を運転するために必要な免許。

第一種運転免許の種類は普通免許、中型免許、大型免許、原付免許、小型特殊免許、普通二輪免許、大型二輪免許、大型特殊免許、けん引免許の9種類。 - 第二種免許

- 旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転する場合に必要な免許。

第二種運転免許の種類は普通第二種免許、中型第二種免許、大型第二種免許、大型特殊第二種免許、けん引第二種免許の5種類。

その他、名義の書き換えや緑ナンバー車の売却方法についてもご質問をいただきますが、このあたりは個々によって事情がちがいます。

お電話でお答えした方が正確なので、お気軽にお問い合わせくださいね。

■緑ナンバー情報まとめ

あれ、そういえばトラック王とトラック姫は白ナンバーですね?

うむ。『トラック王国』は運送会社ではないからのぅ

姫はピンクがいいトラ! ピンクがいいトラ!

それでは道路交通法違反で捕まってしまいますよ

コメント