特車とは

みなさんは、特車申請とはどういうものなのか知っているでしょうか。

すっごく簡単に話をすると、「特殊な車両で道路を走るのなら許可を取りましょうね」という事です。

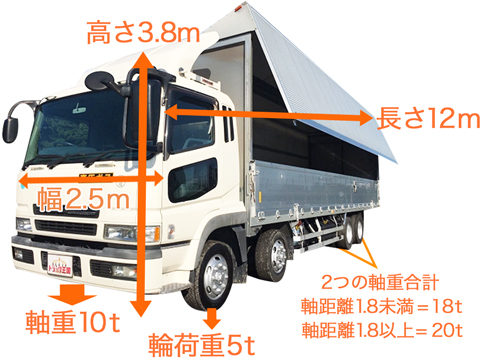

特車=特殊な車両とは一体どのようなものかと言うと、構造が特殊な車両、輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のどれかの一般的制限値を超えたり、橋や高架の道路、トンネルなどで総重量、高さのいずれかの制限値を超える車の事を言います。分かりやすく表にまとめてみますね!

■一般制限値

- 長さ

- 12m(メートル)

- 幅

- 2.5m(メートル)

- 高さ

- 3.8m(メートル)※高さ指定道路4.1m(メートル)

- 輪荷重

- 5t(トン)

- 軸重

- 10t(トン)

- 2つの軸重合計軸距1.8m未満

- 18t(トン)

- 2つの軸重合計軸距1.8m以上

- 20t(トン)

- 最少回転半径

- 12m(メートル)

- 総重量(車両自重+積載物重量+乗員)

- 20t※重さ指定道路25

トラックに荷物を積んだ状態で、上の表の数値を超えるものを特殊車両と言います。

■特車の種類

- ①車両の構造が特殊

- 車両の構造が特殊な為に一般的制限値のどれかを超えている車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種。 ※追加3車種については、総重量の最高限度の特例は適用されない。

(参照:国土交通省) - ②貨物が特殊

- 分割不可能のため、一般的制限値のどれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物。

- ③特殊な車両の種類<

- 車両の形態を示したもので必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって違う。

- 単車

- トラッククレーン

- 特例5車種

- バン型セミトレーラ、タンク型セミトレーラ、幌枠型セミトレーラ、コンテナ用セミトレーラ、自動車運搬用セミトレーラ、フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラック、トレーラの両帆が同じ種類の車両である必要はなく、それぞれが該当すれば良い。 - 追加3車種

- あおり型セミトレーラ、スタンション型セミトレーラ、船底型セミトレーラ(タイプ1)、船底型セミトレーラ(タイプ2)

- その他

- 海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラ

こういった特殊な車両が道路を通行するには、特殊車両通行許可が必要になってくるんです。

建設・土木業界の作業現場で活躍しているトラッククレーン!その種類や機能、必要な免許、免許の取得法やクレーン車(ユニック)との違いについてまとめました!

「ポールトレーラーの役割や構造は?」「必要な免許や資格は何?」「バックとかカーブとか難しい! 運転注意点やコツを教えて!」ポールトレーラー基礎知識をお送りします★

「海コンドライバーってどうやったらなれるの?」「どんな仕事内容で給料はいくらくらい?求人ある?」といった疑問をお持ちならぜひご覧ください!

それでは、特殊車両通行許可についてもっと詳しく説明していきますね!

特殊車両通行許可制度について

そもそも、なぜ特殊車両通行許可制度というものがあるのかと言うと、最近は車も運ばれる荷物も大型になった事で重量が重くなり、道路が壊される事故が増えたためなんだとか。

確かに細い道だったり、古い道路だとあまりに大きいトラックの重量には耐えられない感じがしますよね。

そんな事故を防ぐために、狭い道路に大型車や一定の大きさや重さをこえる車(特殊車両)を通行させる時は、道路法で道路管理者の許可を受けるように定められているんです。

ですがこの特殊車両通行許可制度、知名度は高くなく、言うなればマイナーな許可なので運送業や建設業の方でも詳しく知っている人は少ないのが現状です。

しかしこれは重要な許可であり、工事現場などではこの許可がないと現場に入れない!なんて事も。

以前に建設した道路や橋の老朽化が問題視されている昨今、特殊車両の無許可での運行や過積載運行などの違反車両が多いために、取り締まりがどんどん厳しくなっていきます。

重さで道路が壊れたら危険ですし、何の制限もなくあまりに大きい車が走っていたら他のドライバーさんが大変そうですしね。

万が一、許可を取らずに特車を通行させる等の違反をした場合にはもちろん罰則もあるので、詳しく知らなかった方はしっかり覚えていってくださいね。

特車の申請システム&流れ

さて、特殊車両通行許可について分かったところで、次に申請のシステムや流れについて話していきましょう。

許可を申請するのは自分で行う事も、専門家に依頼する事も出来ますが、実はこの許可は中々難しく、承認されずに差し戻される…なんて事も結構あるみたいです。

申請さえしてしまえば、どこの道路も通れるという単純なものではなく、事細やかに審査されるそうなので注意しないといけませんね。

特殊車両通行許可を専門に取り扱っている行政書士の方もいるので、この項目を読んでみて自分で行うのか、依頼をするのかを決めても良いかも知れません★

申請システム

特殊車両通行許可には、オンラインで申請を行える特殊車両システムというものがあります。

会社情報の入力、車両情報の入力、経路情報の入力と大きく3つに分けられていて、順番に入力していって申請を行います。

入力を進めていくために、三面図を準備したり申請する経路を調べたりとやることは多いので、このシステムを利用するなら早めに取りかかった方が良いでしょう。

申請の流れ

次に申請の流れについてですが、以下のようになります。

- ■特殊車両通行許可申請の流れ(窓口申請の場合)

- ①申請窓口に通行許可の申請

- ②窓口にて申請書類受理

- ③道路管理者による審査

- ④許可または不許可

特殊車両通行許可申請は、申請の受理後に審査をし、許可なのか不許可なのかが決まります。

申請書類を窓口に提出した時、万が一書類に不備があると受理されません。

受理してもらえると、その後審査が始まります。間違えないようにしてくださいね★

許可か不許可と認定される標準的な期間は、新規申請や変更申請の場合は3週間、更新申請の場合は2週間となっているのですが、実際はそれ以上掛かる事も。

通行が許可されたら、道路管理者から通行条件と許可証が交付されます。

不許可の場合だと、理由を書いた不許可通知書が通知されます。

申請のマメ知識

ちなみに、車内に業務支援型ETC2.0を装着している車両は、特殊車両通行許可簡素化制度(特車ゴールド)とも呼ばれる通行許可申請が可能になりますよ!

特車ゴールドの対象車は、大型車誘導区間の申請が1回で可能になるので、渋滞や事故、災害が発生した際に迂回することができます。

また、電柱や列車などの、特車車両通行許可の条件を超える長い荷物を運ぶ場合は、出発地の警察署に制限外積載許可をもらわないといけません!

この制限外積載許可は、以下の積載物までを運ぶことが可能になり、夜間走行が必要になる場合もあります。

- ■制限外積載許可の条件

- 車両の長さ+5/10まで

- 車両の幅+1.0mまで(全体で3.5m以内)

- 地面から高さ4.3mまで

積載物を加えた車両の長さについて詳しく説明しますと、平ボディやアルミバンなどのトラックは16mまでで、セミトレーラー17.0m・フルトレーラー19.0m・ダブル連結車21.0mまでと定められています。

つまり、夜間に新幹線の車両が運ばれるのも、制限外積載許可をもらっているからなんです!

中古トレーラー・トレーラーヘッドはコチラ!

特車の申請に必要書類

さてさて、続いては申請時に必要な書類についてです!

まずは表で確認してみましょう。

■特殊車両通行許可申請に必要な書類

- 特殊車両通行許可申請書(1部)

- 車両に関する説明書(2部)

- ※新規格車については不要

- 通行経路表(2部)

- 経路図(+申請車両数)

- ※新規格車についてのみ2部

- 自動車検査証の写し(1部)

- ※オンライン申請では、自動車検査証の写しの添付が不要※車両等によっては対象とならないものもある

- 車両内訳書(2+申請車両数)

- ※包括申請の場合に必要

上記で挙げた書類以外に、窓口の道路管理者が必要とする書類を提出する場合もあります。

自動車検査証の写しを除く申請書類は、オンライン申請システムで作成することも可能です!

その場合は、電子的に申請するので車両携行書類以外は印刷する必要はありません。

ただ、作成内容の確認のために、申請書類は全部印刷しておいた方が安心ですね★

ちなみに、表の最後の出てきた車両内訳書ですが、こちらは包括申請を行う場合のみ必要になります。

「包括申請ってなに?」という疑問が浮かんだ方もいると思うので説明しますね!

申請車両台数が1台の申請を普通申請と言うのに対し、申請車両台数が2台以上の申請の事を包括申請と言います。

この時、車種および軸種・通行経路・積載貨物および通行期間は同じものでないといけません。

申請書類を間違えないように、分からないことは相談しながら行うと良いですね。

特車の申請先

申請に必要な書類はもうばっちりでしょうか。

ちなみにこの申請書、一体どこに出せば良いんだろうとお困りではないですか?

ではでは展子がお答えしましょう!

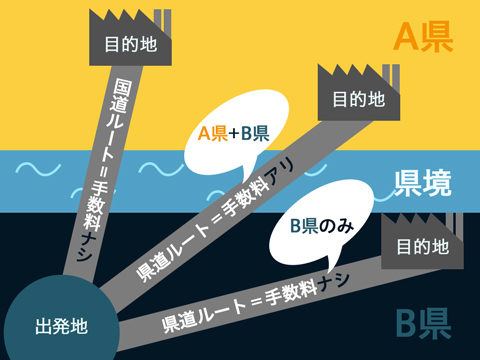

申請書は、出発地から目的地までで通るのが、一つの道路管理者の道路のみの場合は、その管理者の窓口に申請をします。

国土交通省が管理している一般国道と、都道府県が管理している主要地方道、各高速道路など、申請経路が複数の道路管理者に跨る場合は、いずれかの管理者の窓口に申請する事が出来ます。

ですが、政令市以外の市町村には申請する事が出来ません。

提出方法としては、オンライン申請の場合だと、インターネットを使ってデータを送信すればOK!

窓口に提出する場合は、原則申請者本人か代理人が、申請する窓口に直接提出する必要があります。

申請先1:道路管理者の窓口

全国にある申請窓口ですが、その種類を簡単にまとめてみたのでご覧ください。

■申請窓口

- ① 国土交通省所管の道路管理担当事務所

- (国道事務所や河川国道事務所など)※一括申請可・オンライン申請可

- ② 都道府県・指定市

- (本庁もしくは道路管理担当事務所(自治体によって異なる)※一括申請可

- ③ 市区町村(本庁等)

- ※一括申請可

先程も少し触れたのですが、通行経路に含まれる道路管理者以外では受理する事が出来ないので、その点は注意!

さて、ここで一括申請という言葉が出てきたので、これは一体何なのかをご説明しますね。

通行経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路、例えば国道と県道などに跨る場合は、そのどちらか一つの道路管理者に申請を行えば良いというもの。

申請を受け付けた道路管理者が、もう一つの道路管理者が管理する道路の通行に関して協議し、一括して許可出来るという仕組みです。

とっても助かる一括申請ですが、市区町村などでは受け付けることが出来ないので気を付けてください。

申請先2:オンライン

窓口以外の申請には、オンライン申請があります。

パソコンがあればインターネットを使って、申請書の作成や申請が出来ちゃいます★

ちなみにオンライン申請には、こんなメリットがあります。

■オンライン申請のメリット

- ①窓口に行かなくても申請や許可証の交付が可能。

- ②個別審査がない場合、許可証発行までの期間が短縮される。

- ※(個別審査とは、申請車両諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合や、情報便覧に採択されていない道路を通行する場合、精度の高い技術的審査を行うこと。)

- ③過去の申請データが利用出来るので、更新時などの申請書作成が簡単になる。

- ④パソコンで地図画面を見ながら、その中で通行経路を指定出来る。

- ⑤経路を選択しながら、事前に通行条件が分かる。

- ⑥自動車検査証の写しの添付が不要。

- ※(車両等によっては対象とならないものもある。)

- ⑦審査の進捗状況が、個別協議の状況を含めて確認することが出来る。

オンラインにはオンラインの、窓口には窓口の良いところがあるので、自分にあったやり方で申請するのが良いですね!

特車申請の期間

続いては特車申請の期間について!

申請に許可が下りるまでの期間と、許可の有効期間についてお話しちゃいます!

まずは申請してから許可(不許可)までの期間ですが、新規申請、変更申請の場合は受付日から 3週間以内、更新申請の場合は受付日から 2週間以内が標準期間となっています。

この標準期間の目安になるのが、次のような場合です。

- ■標準期間の目安条件

- ①申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合

- ②申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合

- ③申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合

ここで紹介したのはあくまで標準期間なので、実際はもっと時間がかかる事もあるそうです。

と言うのも、申請数が増えたことで標準期間では対応出来ていないからなんです。

1.5か月から2か月、長い時だと3か月掛かるという事もあるみたいなので、早めに申請をしておかないといけませんね。

さてさて!無事に許可が下りると、道路管理者から通行条件と一緒に許可証が交付されます。

オンライン申請をしていた場合は、インターネットを使って許可証データを受信する事が出来ます。

オンライン申請以外だと、申請した窓口へ受け取りに行きます。

そういえば、通行許可の有効期間ってどれくらいなのか気になりませんか?

はい、それではお答えしちゃいますね!

通行許可の有効期間は、最短1日~最長2年間になります!

なぜこんなに開きがあるのかと言うと、許可期間は申請内容によって違いがあるからです。

許可を受ける車両の大きさや重さ、1回のみの走行なのか、決まった回数の走行なのか、反復的な走行なのか等で、必要日数が許可される形になります。

以下に、許可期間をまとめてみたのでご覧ください!

- ■特殊車両通行許可の有効期間

- ・旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両

↓

2年 - ・旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両 ・第二種利用運送事業用車両 ・自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両

↓

2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内) - ・その他の車両

↓

必要日数(ただし1年以内)

ここで展子からポイントをひとつ★

もし1日だけの許可を取りたい場合、万が一のことを考えると前後で数日多めに申請した方が良いです。

走行予定がずれてしまう可能性もありますし、期間が1日でも2年でも、必要な書類や費用、手間は同じだからです。

特車申請の料金

いよいよ次は、一番気になってしまう料金の話です!

特殊車両通行許可では、通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合、申請書が受け付けられた時点で原則として手数料が必要になります。

手数料の金額は、関係する道路管理者への協議などの経費で、実費を勘案して決められているんです。

国の機関の窓口で1経路200円、県の窓口だと条令によって多少違いが出る場合があります。

■手数料の計算方法

申請車両台数

×

(申請経路数)

×200円

申請車両台数は、トラックまたはトラクターの申請台数です。

上の計算方法で、4ルートの申請を例に計算してみましょう★

4ルートを往復で申請すると、申請経路数は8経路として扱われます。

申請車両台数を3台にすると…

3台×(8経路)×200円で4,800円 になるんです!

上は往復の場合でしたが、片道申請の場合だと申請経路は4経路として扱われます。

ちなみに、新規格車の通行許可申請をする場合は、高速自動車国道および重さ指定道路を除いた区間で、2つ以上に道路管理者がまたがる時に手数料が必要となります。

ついでにもう一つ!行政書士さんに申請を依頼した時の料金もご紹介しますね。

行政書士の事務所によって変わってきますが、新規申請で大体12,000円~15,000円ぐらいが相場みたいです。

そこに、必要に応じて追加料金がプラスされるんです。

経路や車両が複数の場合は割引があったり、窓口申請よりオンライン申請だと安くやってもらえたりと行政書士さんによって色々なので、依頼前に問い合わせてみると良いですね★

代理申請をする場合

ここまでで特殊車両通行許可について、申請先や申請の内容、料金についてお話してきました。

特殊車両通行許可は、知名度はまだそんなに浸透していないみたいですが、特殊車両を仕事で使っている方たちにはとっても重要な許可なんです。

「自力で申請手続きをやってやる!」という方にも、「専門家に任せた方が安心」と言う方にも、どちらの方にもお役にたつ情報になっていれば嬉しいです★

さてさて、続いては、申請を代理人に頼む代理申請についてです。

代理申請とは、インターネットを使って、申請者に代わって代理人が申請手続きを行うものです。

この時に必要になるのが委任状で、これは特殊車両通行許可オンライン申請のHPでダウンロードすることが出来ます。

■代理申請の流れ

- ①委任状を作成する。内容を委任者と代理人の間で確認し、署名又は押印をする。

- ②申請データを作成する。

- ③委任状の写しを添付して申請をする。

- ※申請データには、代理人の署名が必要。委任状は、事前にスキャニングしておいて添付する。

- ④申請状況を確認する。

- ⑤許可が下りたら、許可証を受け取る。

申請しないで特車を運転したときの罰則

最後に、特殊車両通行許可を申請しないで特殊車両を運転した時の罰則についてお話します。

ここ最近で申請数が跳ね上がり、許可が下りるまで結構な日数が掛かってしまう可能性がある特殊車両通行許可ですが、万が一無申請で特車を運転すると大変なことになります。

■罰則の内容

- ①車両の通行が禁止または制限されているにも関わらず違反して通行させた、許可条件に違反した

- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

- ②道路管理者、もしくは道路監理員の通行の中止などの命令に違反した

- 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

- ③車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を、道路管理者の許可なく通行させた、許可条件に違反して通行させた

- 100万円以下の罰金

- ④特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった

- 100万円以下の罰金

- ⑤車両の幅など、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けたにも関わらずそれに違反した

- 50万円以下の罰金

上記の罰則は、違反した運転手だけではなく、事業主体である法人や事業主も同じように罰せられます。

許可申請をしていなかった場合もモチロンなのですが、許可証を忘れてしまった場合にも罰則があるので気を付けましょうね!

ETCコーポレートカードに関する罰則

特車の取り締まりは、道路全般を管理する国土交通省だけではなく、高速道路を管理するNEXCO(ネクスコ)も行なっています。

このNEXCOが発行するETCカードの中には、事業者が活用する「ETCコーポレートカード」があり、高速道路の大口・多額利用を行う企業に対して、「大口・多頻度割引」という割引が適用されます。

ETCコーポレートカードは運送会社組合などにより取得され、「大口・多頻度割引」を活用すれば、高速利用料金が月に数百万円から数億円単位でお得になります!

■ETCコーポレートカードとは

- 高速道路の大口・多額利用事業者向けカード

- 運送会社組合などで取得される

- 月に数百万円から数億円単位でお得に

しかし、事業者にペナルティが重なり、コーポレートカードに点数が増えると、加入している運送会社組合全体にも点数が加算されてしまいます!

さらに、ETCコーポレートカードが数ヶ月間使えなくなる場合や、組合からの脱退勧告を受ける可能性もあります。

■ETCコーポレートカードに関する罰則

- 事業者にペナルティが重なるとコーポレートカードに点数が加点される

- 加入している運送会社組合全体にも点数が加点される

- 点数が溜まるとETCコーポレートカードが数ヶ月間使えなくなる

特車申請の定額制(サブスクリプション)とは?

ここからは、特車申請に特化した法務事務所、「佐久間行政法務事務所」をご紹介します!

また、佐久間行政法務事務所による、業界初の特車申請定額サービス(サブスクリプション)についても詳しく説明します。

佐久間行政法務事務所について

佐久間行政法務事務所は埼玉県を拠点に、全国の申請を年間5千件以上請け負う、特車申請に特化した法務事務所です。

申請依頼時は申請業務だけではなく、迅速な許可取得に関するコンサルタントまで行い、全国初の特車申請定額サービスも展開しています。

特車申請定額サービスについては、次の項目で詳しくお伝えします!

特車申請の定額サービス詳細

特車申請の定額サービスは、運送会社に代わり申請業務や付随業務を、毎月定額で全て請け負うサービスです。

定額制を活用すれば、申請依頼を無制限に行うことが可能で、依頼毎にかかるコストの部分など、特車申請の際に発生する悩みを解決できます!

また、毎週金曜日には進捗報告書が送られるので、今まで難しかった進捗確認も容易に行えます。

■特車申請の定額サービスについて

- 申請業務や付随する業務を定額で全て請け負うサービス

- 依頼毎にかかるコストの部分などの悩みを解決できる

- 毎週金曜日には進捗報告書が送られる

特車申請定額サービスの申し込みから完了までの流れ

ここでは、特車申請定額サービスの申し込みから完了までの流れについて、説明したいと思います!

まず、初回申し込みを行うと、代表の佐久間さんがご依頼主様の会社にお伺いし、直近の特車申請件数をお聞きします。この際、件数や経路から月々の金額が決定します。

月々の金額が決定したのちに、特車申請の依頼が可能になります。以下の部分から、毎月定額かつ何回でも依頼できます!

特車申請サービスの依頼時は、メールにて申し込みを行います。

お申し込み内容に間違いが無ければ、申請用の書類が送られてきます。

届いた申請用書類の内容を確認し、問題がなければ佐久間行政法務事務所によって申請が進められます。

申請の許可が下りたら、許可証が送られて申請が完了、という流れになります!

■特車申請サービスの申し込みから完了の流れ

- ヒアリングにより月々の金額決定

- 問い合わせフォームから依頼

- 申請用の書類が送られる

- 申請用書類に問題が無ければ、申請が進行

- 申請許可が下りたら許可証が送られて申請完了

定額サービスの疑問について質問!

ここからは、佐久間行政法務事務所の代表である佐久間さんに、定額サービスの気になる部分などをお聞きしました!

定額サービスを始めた理由

Q1.なぜ、定額サービスを始めようと思ったのでしょうか?

特車申請の申し込みを行うお客様から「毎回の料金支払いや金額変動などが大変」という声をお聞きしたので、定額サービスを始めました。

同時に、「特車申請は進捗状況が見えにくい」という声も頂いていたので、進捗管理も行うことにしました。進捗報告書は、毎週金曜日に表形式で報告させて頂いております。

定額サービスの実現理由

Q2.定額サービスが実現した理由は何でしょうか?

私の事務所が特車申請に特化していたことと、定額サービスに関するリスクを負えたことが、一因です。

全国対応と料金について

Q3.全国対応が可能とのことですが、料金などは変動するのでしょうか?

全国対応も可能です。申請自体はオンライン申請ですので、対応地域による金額変動はありません。

直近3ヶ月の申請内容を確認すれば、お見積もりを出すことが可能ですよ!

特車申請の件数が多い、管理が大変という方は、ぜひ佐久間行政法務事務所にお問い合わせください!

特殊車両通行許可申請についてのまとめ

今回は特車申請についてお話しました。 手続きに中々手こずりそうじゃったな。ワシは専門家に任せる派かの。 私は自分でやって見せるトラー! いつになく姫がやる気じゃ!嬉しいがどうしたんじゃ? ケーキ屋さんやお菓子屋さんの前を通る道だけ集めるトラー。 目的がずれていますね…。

コメント