フルトレーラーってどんな牽引車?種類・寸法・構造

フルトレーラーとはどんなトラックなのかと言うと、荷重がほとんどトレーラー自身に掛かる構造のトレーラーです。

フルトレーラーは、ドリー式もしくはセンターアクスル式の大きなフルトレーラー(大型トラックなどに連結する、エアブレーキが備えられているもの)と、センターアクスル式の軽いフルトレーラー(乗用車などに連結する、キャンピングトレーラー等)に分けることが出来ます。

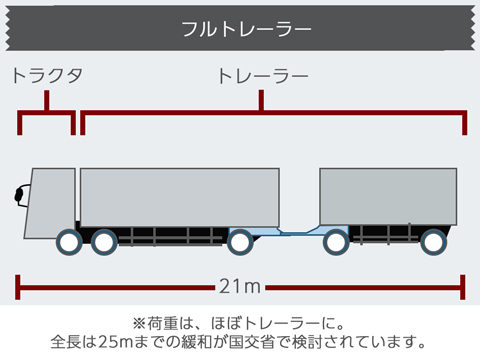

「大きなフルトレーラーの場合は、全長何メートルぐらいになるの?」と思った方もいると思いますが、連結時の全長は現状21メートルが限度とされていて、トラクターに取り付けられる荷台によって荷物を積むことが出来ます★

また、フルトレーラーはトレーラーだけを切り離せるので、トラクター単体を普通のトラックとして使用する事も可能ですよ!

フルトレーラーの構造

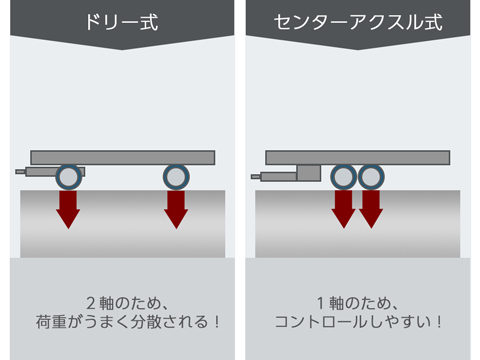

フルトレーラーは、先程もお話ししたように荷重の支え方の違いによって、ドリー式とセンターアクスル式に分かれています。

そんなトレーラーとトラクターを結ぶ連結器として一般的なのは、〝ベルマウス型連結器〟と呼ばれるものです。「なんか◯ルマークみたいな名前だな~」と思うかも知れませんね!

これはトレーラー側にあるドローバーと言う連結棒の先に、リング状になった連結部〝ドローバーアイ〟(ルネットアイとも呼ばれることも)があり、トラクター側にはピントルフックを上げ下げして連結と切り離しをする、カップリングボルトと呼ばれるベルマウス型の連結器の本体と言える連結器を使用しています。

運転席と荷台が分離された構造

貨物自動車の形態の一つとして、運転席と荷台が分離できる構造のものを牽引(けんいん)自動車と呼びます。

このような構造は、トレーラーが代表と言えますよね。

けん引自動車は、前方部分をトラクター(ヘッド、けん引車とも呼ばれます)、後方部分をトレーラー(被けん引車)と言います。

また、道路交通法の規定では〝牽引車〟、〝牽引自動車〟どちらともトラクター部分(牽引する側)のみを指しているので、少々ややこしいですね…。

また、牽引される側の車両(車両総重量750kgを超えるもので要牽引免許車両)を〝重被牽引車〟と設定していますが、道路交通法ではこの二つを一まとめにした連結車両を指す呼称や用語が規定されていません。

トレーラーとトラクターの違い

トレーラーとトラクターを「どちらがどちらの事を指しているのかこんがらがってしまう!」と言う方へ。

そんな方の為にトレーラーとトラクターの違いをご説明します!

トレーラーとは、けん引される為の装置を持った、エンジンが搭載されていない車のこと。

それとは逆に、けん引するための装置を持つ自動車の方をトラクターと言います。

つまり、トレーラーはトラクターを接続する事で、初めて走行することが可能になるんです!

ちなみにトレーラーには色んな種類があって、追加の荷台として使用できるものや、戦車が運べるような大きなものまで様々な大きさがあります。

これはトラックで言うと、架装部分のようなものですね!

フルトレーラーとセミトレーラーの違い

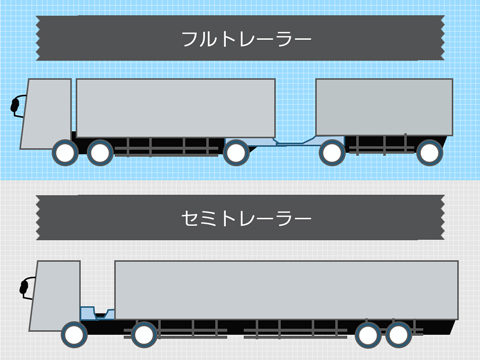

上でも触れましたが、トレーラーの中でもフルトレーラーとセミトレーラーがあります。

次はこの2つの違いについて説明していきましょう!

- ●フルトレーラー

- ・最低で二軸を持つ

- ・タイヤなどで本体の重量を支える

- ●セミトレーラー

- ・垂直荷重がトレーラーの車両総重量10%以上

まずフルトレーラーに関してですが、最低でも二軸を持っていて、車両に備えられている走行装置(タイヤなど)によって、トレーラー本体の重量を支えられるトレーラーの事です。

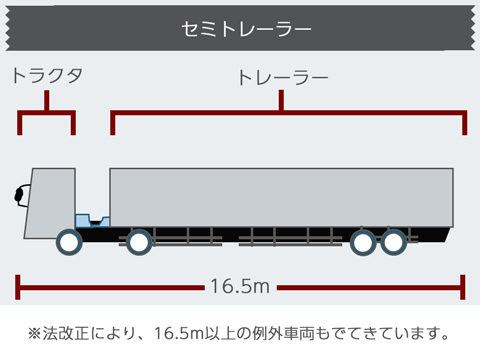

次にセミトレーラーですが、連結装置が負荷する垂直荷重が、トレーラーの車両総重量の10%を超えるトレーラーの事です。普段見かける機会が多いのは、こちらのセミトレーラーの方でしょう。

簡単に言えば、セミトレーラーのトラクターには荷台がないので、引っ張る専門になります。

しかしトレーラーには荷台があるため、荷物を積むことが出来ますよ。

セミトレーラーの連結時の全長は18メートルを限度としていますが、法改正によって例外もあります。

(一般的に多いのは16.5m)

また、フルトレーラーのトラクターにも荷台が付き、連結時の全長は21メートルが限度となっています。

セミトレーラーと違って、フルトレーラーの場合はトレーラーだけを切り離してトラクター単体で作業を行う事も出来ます。

こちらはトラクターの方が長いので、連結部分が電車のように見えますよ★

セミトレーラーの種類や寸法、フルトレーラーとの違い、運転のコツや必要な免許までを徹底解説!この記事さえ読めば、セミトレーラーの全てが丸分かりです!!

フルトレーラーの寸法

次にトレーラーの長さに関してですが、通行する道路によって変わり、フルトレーラーの場合だと上で触れたとおり最大で全長21メートルまでが認められています。

トレーラーの長さに関しては運転手不足を解消することを目的に、長さの上限変更が2013年に行われ、フルトレーラーの長さは19メートルから21メートルに緩和されています。

さらに!! これからはこの上限が25メートルまで緩和されるかもしれません。なんと1人の運転手で10トントラック2台分の荷物を運べるようになってしまうのですね!

連結全長25メートルへの規制緩和

国土交通省は2016年4月、「ダブル連結トラック」と呼ばれるフルトレーラーの連結を、従来の21メートルから、25メートルに緩和する方針を固めました。

これはドライバー不足の対策などが目的であり、10トントラック2台分を1人で運航できることがメリットとなっています。

平成28年の夏ごろから新東名を舞台に、25メートル車の実験が開始され、平成29年の年度末を目途に、導入に向けた条件がまとめられる予定です。

実験には、フルトレーラーに連結車がついた21メートルタイプと、セミトレーラーとフルトレーラーが連結した25メートルタイプが活用されます!この実験結果から、本格導入に必要な条件を整理して、平成30年度から本格導入される予定です。

- ■ダブル連結トラックとは

- ・ドライバー不足などの対策が目的

- ・平成30度から本格導入予定

- ・2種類の連結車両が実験に活用される

参考資料 ダブル連結トラック 新東名での実験状況(国土交通省資料)

これからは、見たことないような長さのトレーラーを、道路で見かけるかも知れませんね。運転するドライバーさんは相当神経を使いそうですが、導入されたら今までの倍近くの荷物を運べますよ!

フルトレーラーの種類

続いてはフルトレーラーの種類についてです。

フルトレーラーには、ドリー式とセンターアクスル式があります。

■フルトレーラーの種類

[1]ドリー式フルトレーラー

セミトラクターと同じく、カプラーの付いた前軸台車(ドリー)にトレーラーを連結するタイプのものです。ドリーが最初から付いた状態の一体式と、一般的なセミトレーラーを連結するタイプがあります。

セミトレーラーを連結するタイプのものに関しては、ランディングギアが装備されていて、ドリーを外せばセミトラクターでけん引する事が出来ます。

ちなみに、牽引車と連結器の間、ドリーとトレーラーの間の2箇所で曲がる為、後退するのが難しくなっています。

さらに、ジャックナイフ現象やスネーキング現象など、事故に繋がりやすい現象も起きやすいので注意!

ですが、バックの時にドリーとセミトレーラーの連結部分のターンテーブルを専用ブレーキでロックしたり、リモコンでドリーの角度を操作できる電動タイプも最近では登場しています!

[2]センターアクスル式フルトレーラー

センターアクスル式フルトレーラーは、長いドローバー(棒連結器)があって、トラクターの後軸後部に連結します。

特徴としては、荷台の中央付近に車軸が集められている事が挙げられます。

ドリー式のような折れ曲がる部分がないので、連結器が1ヶ所のセミトレーラーとほぼ同じ様に後退する事が出来ます。

また、事故に繋がるトレーラースイング現象が比較的出やすいと言われています。

ブレーキはドリー式と同様、エアブレーキになっています。

次の項目は名前が似ていますが、異なる構造のトレーラーなのでご注意くださいね。

・センターアクスル式フルトレーラー(ライトトレーラー)

ドローバー(棒連結器)があって、荷台の中央付近に車軸が集められているので、先述したセンターアクスル式に似ています。

そして、荷重の10~20%が牽引車にも加わります。

ただ、各部の設計がエアブレーキを装備していない車での牽引を前提にされているので、エア式ではなくて電気式や接近式の慣性ブレーキが使用されています。

トレーラーの総重量は3.5t未満に制限されていて、総重量が750kg未満のものに関しては、条件によって慣性ブレーキの装着義務もありません。

ドリー式

ドリー式フルトレーラーとは、前方にドリーという台車を備えているフルトレーラーの事。なので、ドリー式フルトレーラーと呼ばれることもあるんですよ。

ターンテーブルのようにドリーが回転するため、トラクターが曲がる時は、連動してドリーのタイヤも左右に曲がり、3連結になっているような感覚になる為、非常に運転が難しいそうです…!

センターアクスル式と比べると、前軸と後軸が離れているので上手く荷重が分散されます。そのお陰で、トラクターには荷重がかかりません★

こんな運転が難しいトレーラーを運転できたら、私は1発でノックアウトされちゃいますね!

センターアクスル式

センターアクスル式には、中央(センター)に車軸(アクスル)があるという意味です。

なので、中央に車軸があるトレーラーはセンターアクスル式フルトレーラーだと思って良いでしょう。

上の説明で登場したドリー式フルトレーラーは、トレーラーの両端に車軸がついているので、車軸の位置で見分けると簡単だと思います!

センターアクスル式のフルトレーラーには、ポールトレーラーみたいに長いドローバー(連結棒)が搭載されていて、トラクター側のピントルフックと呼ばれる連結器とドローバーを接続させる仕組みになっています。

「ポールトレーラーの役割や構造は?」「必要な免許や資格は何?」「バックとかカーブとか難しい! 運転注意点やコツを教えて」そんな悩みやギモンをお持ちの方に応える基礎知識★

走行する時は、エアブレーキ用のエアホース、ウインカーランプなどへ電力を供給する電源ケーブルの接続が必要になります。

物流業界におけるフルトレーラーの魅力

では、フルトレーラーの魅力とは一体どういうところなんでしょうか?

今回は私が思うカッコイイところや大きな見た目が好き!という思いは置いておいて、物流業界におけるフルトレーラーの魅力を挙げていきます!

●フルトレーラーの魅力

・1人のドライバーでも多くの荷物を詰める

・トレーラーを降ろせば輸送費が安くなる

・トレーラー部分に重量税が掛からない

まず、トレーラーとトラクターが別々に分かれている事によって、同じ燃料の量で、一人のドライバーが多くの荷物を運ぶことが出来ます!

さらに、フェリーでの輸送時はトレーラーのみを下ろせば良いので、陸上を迂回して荷物を届けるような大回りをするより、輸送時の費用が安く済みます。

その上、トレーラー部分には重量税が掛からないと言う部分もメリットもあるので、他のトラックにはない独特な魅力を持っていると言えますね!

大量輸送における作業の効率化

荷物を沢山運べるという点が魅力のフルトレーラーですが、それによって作業の効率化が可能になりました。

一回で大容量の輸送が出来る事ので、ドライバー不足問題を解決する切り札となっているフルトレーラーですが、他にも良い点があるのです!

現在は地球温暖化や都市部の大気汚染など、様々な環境問題があるので、〝環境に優しい運転〟を心掛けなくてはいけません。

トラック運送業界では、1年間で約1,650万キロリットルという大量の燃料を使用しているんです。

この燃料を燃やした際に発生する、地球温暖化の原因であるCO2の排出量を抑えるためには、燃費向上も勿論ですが、効率的な自動車の利用が必要となります。

その点で、トレーラーの使用による運転効率化は地球にも優しいと言えますね!

人件費などのコスト削減

トラック運送業界は労働力に対する依存が高い労働集約型の事業なので、人口減少や少子高齢化が進むと、労働力の確保が難しくなってきます。

総務省の調査では、平成25年時点でトラック運送事業を職とする人は全体で約187万人となり、その中でも輸送、機械運転の従事者は全体の45%を占める約84万人でした。

さらに国土交通省の資料によると、トラック運転手の需要と供給において、他の産業との賃金格差が縮まらないと、平成27年度にはなんと約14万人が不足すると予測されているのです…!

ですから、一人のドライバーが多く荷物を運ぶことが出来るフルトレーラーは、人手不足対策も出来る車なんですね★

用途や積荷別★フルトレーラーの分類

トレーラーと一概に言っても、意外と種類が多いのは一般的にはあまり知られていないと思います。

実は私も、街中で見かけるトレーラーは大体決まった種類なんですよね。

「じゃあ他にはどんな種類があるの?」と思ったのではないでしょうか!?

実際には、トラックで見る様な平ボディのような形状やダンプトレーラー、さらにはライトトレーラーまで様々なタイプがあります!

ここからは、色んな形のトレーラーを順番に説明していきますね!

平ボディ

まず最初は平ボディタイプです。

平ボディは、バンやウィングタイプに比べて架装の重量が軽く、その分荷物をたくさん運ぶことが出来ます!

バンタイプと違って屋根がないので、基本的には雨の時でも運搬が可能な物が積まれます。

積載時とカラの時で重量差が大きいタイプは、高速料金の節約としてエアリフトアクスルを装備の場合も。

平ボディの荷台は〝アオリ〟と呼ばれる三枚のパネルで囲まれていて、以下のように分類できます!

●アオリのパターン

・左右と後方が開く三方開き

・後方だけ開く一方開き

・左右がさらに二分割された五方開き

左右と後方が開く三方開きと、後方だけ開く一方開き、左右がさらに二分割された五方開きと様々なパターンがあって、後方だけ開く一方開き以外のタイプは、アオリを倒すとフラットな荷台になるので荷物が積みやすくなります。

荷物の質を選ばないので、とっても便利ですね★

平ボディタイプは、荷台の使いやすさや荷台設計の容易さ、そしてトラックとして値段を安く出来ると言った理由から、軽トラックから10tの大型トラックまで幅広く普及していて、人気が高い形状です!

また金属製の枠組みを取り付けて、綿やポリエステルの帆布を固定する「幌」が使えるのも平ボディの特徴と言えます。

ダンプトレーラー

続いてはダンプトレーラーです。

みなさんは、土砂を運ぶダンプトレーラーを街中で見かけたことがあると思います。

ダンプトレーラーには、セミトレーラーやフルトレーラーが利用されています。

ちなみに土砂を運ぶことができるダンプトレーラーについては、1999年に規制が緩和されるまでは利用が禁止されていました。

ダンプトラックの10t積みに比べて、ダンプトレーラーの積載量は18t弱積みとかなり多いのですが、実は普及はあまりしていません…。

なぜかというと、ダンプが使用される場所は足場の緩い工事現場が多いことと、そんな足場が悪い場所でダンプアップをしてしまうと車両が転倒してしまう危険性があるためです。

車両が転倒してしまうような、仕事中の事故は何としてでも避けたいですよね…。

このため、ダンプトレーラーの用途は、土石採取場からコンクリートプラントまでの原料(骨材)を運ぶ際に使われることが多くなっています!

トラックの最大積載量について!「各トラックの最大積載量は?」「最大積載量の計算方法とは」などといった疑問にお答えします!さらに、最大積載量の変更方法などもご紹介!

ライトトレーラー

最後にライトトレーラーですが、ライトトレーラーとはキャンピングトレーラーなどの比較的軽量なトレーラー(別名:被牽引車両)の通称です!

もともと自動車に牽引させる目的で作られていて、自動車と切り離すと自力で動くことはできません。

ライトトレーラーにはセンターアクスル式フルトレーラーが多くみられます。

大型トレーラーと比べると簡単な主ブレーキが認められていて、接近式や慣性式になっていることが多いです。

連結装置に関しても小型で簡易になっていて、垂直耐荷重はあまり大きくありません。なので、重積載に向けた大型貨物トレーラーとは別の存在といって良いでしょう。

運送業務で使う場合よりも、個人のレジャーが目的の車両。例えば小型のモーターボートや分解したグライダー、水上オートバイ等を運んだり、キャンピングトレーラーの使用になります。

フルトレーラーを運転するコツ[バック・カーブ・車庫入れ]

フルトレーラーに関しての色んな情報をお話ししてきましたが、次は運転のコツについてです!

フルトレーラーは普通のトラックと違って全長が長くなるために、運転時には注意しないといけない事があるのです…!

●フルトレーラー運転のコツ

・前進時は車幅に注意

・右折時は大回りをして曲がる

・左折時はゆっくり曲がる

・バックの際は修正を小刻みに

例えば前進する時は、特に難しい事はなく車幅に注意をしていればOK!

右折をする時は、片側1車線ずつの交差点なら問題はないのですが、状況によっては右折した車線側の車を引っかけない様に、大回りをして右折をすると良いです。

左折の時だと、内輪差に気を付けながらヘッド単体の時よりも深めに交差点に進入して、車輪が通過するラインを確認しながらゆっくりと曲がりましょう。

ですが、トレーラーのオーバーハング部分が対向車線側へはみ出して旋回する形になる為、極端な大回りをしてしまうと事故に繋がってしまうので、そこは注意が必要です!

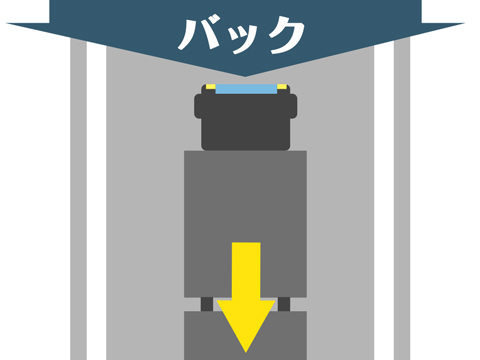

そしてバックをする時ですが、ハンドルを真っ直ぐにしてバックをしても、各部の遊びの都合で、数メートルの後進で左右どちらかに曲がってしまいます。

トレーラーのリア部が右に振れだしたらハンドルを右にする、トレーラーのリア部が左へ振れだしたらハンドルを左にする、という具合に修正を逆ハンドルで小刻みに行いましょう。

フルトレーラーの運転時は、前進は特に問題はないけれど、カーブ、バックが難しい事が分かりましたね!

以下では、今の説明に補足してもう少し詳しくお話ししますね。

1:バック

みなさんは、トレーラーでバックをする時は反対にハンドルを切ることを知っているでしょうか?

前の項目でも少しお話ししましたが、トレーラーの方向を変える為にトラクターの向きを変えるのですが、バックをする時のきっかけとして、トラクターの頭を振る向きとは反対方向にハンドルを回す必要があるんです。

また、トレーラーでバックする際は、以下のようなコツがあります!

●トレーラーのバックのコツ

・トラクターのおしりを押すイメージで!

ちなみに、関節が2箇所あるフルトレーラーの場合だと、逆ハンドルではなくて普通にハンドルを回すことになります!

少しこんがらがりそうなので気を付けてくださいね。

トレーラーでバックするときの運転術などを、運転インストラクター経験も豊富な近田茂さんが解説!「トレーラーは操作が難しい」と言われていますが、基礎を知らないだけかも?

2:カーブ

続いてカーブのコツについてです。

緩やかなカーブの時はあまり問題ないのですが、キツいカーブの場合だとトレーラーの内輪差が大きくなってしまう為、次のような問題が起きてしまいます。

●カーブ時に起きる問題

- ・左カーブ時

- トレーラー前部がトラクターよりも外側に出てしまう

- ・右カーブ時

- トレーラーの内輪差の為、後輪が道路の内側に寄ってしまう

このような問題が起こるので、充分な減速をしてからカーブに入り、ハンドル操作を行うようにしましょう!

また、夜間の走行や山間部などで道路の見通しが悪いカーブでは、対向車に注意してください。

対向車はトレーラーの幅・長さについての知識や、どんな動き方をするのか知らないことがほとんどだという事を意識して運転しましょうね!

バック、左折、右折などの運転のコツからトレーラーによくある事故の種類もお伝えします。

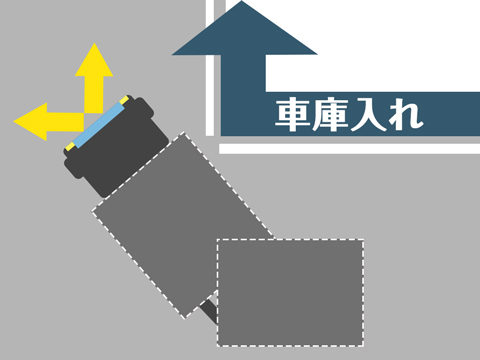

3:車庫入れ

最後は車庫入れのコツについてお話しします!

「真っ直ぐ下がっていったつもりなのに、左右どちらかに少しずつズレている…」なんて経験はないでしょうか?

「こんな事になってしまったら上手に車庫入れ出来ない!」なんてお嘆きの方の為に!

真っ直ぐ後退する為の操作をお教えしちゃいます!

■トレーラーが左にずれた場合の修正方法

1.ハンドルを左に切る

まずは曲がってしまったトレーラーを、トラクターと真っ直ぐになる状態に戻します。

2.ハンドルを右に切る

真っ直ぐに戻したら、次はトラクターを反対の右方向に振ります。この操作で、イメージ通りトレーラーがラインに乗るように調節します。

3.ハンドルを左に戻す

ラインにトレーラーが乗ったら、ハンドルを真っ直ぐになる前まで戻します。この際はトラクターとトレーラーの折れ角を一定にしましょう。

4.ハンドルを右に切る

ハンドルを切るタイミングが早いと左に、遅いと右にずれてしまうので、タイミングに気をつけましょう。そして、ハンドルを切りすぎても大きくずれてしまうので、切り過ぎないように意識してください。

5.微調整をする

ここまでの操作で、ライン上にある程度乗っていると思いますので、トラクターとトレーラーが一直線になるように調整をします。微調整には細かいハンドル操作が必要となります。

6.ハンドルを真っ直ぐにする

トラクターとトレーラーが一直線になっていても、タイヤはまだ真っ直ぐになってないので、最後の操作としてハンドルを真っ直ぐにすれば、修正は終了です。

今回はトレーラーが左にずれた場合の修正方法をご紹介しましたが、もし右にずれた場合は手順を逆にすれば修正できますよ!

この方法で車庫入れもばっちりですね★

フルトレーラーまとめ

どうでしょう。フルトレーラーの魅力は伝わったでしょうか。

存分に伝わったぞぃ。形もかっこいいし作業の効率も良いなんてすばらしいのぉ。

トレーラーを買ってくるトラー?

あ、どこに行くんですか?トレーラーならここにも…。

ユ○ク○トラー?

それはトレーナーじゃ!

コメント