中古大型トラックはコチラでチェック!

大型免許の一発試験ポイント

大型免許を取得する方法は2種類あります。

- 【1】自動車学校に入校する方法

- 講習を受けて勉強しながら免許取得を目指することができます。

- 分からないところを教えてもらいながら勉強できるので、高確率で免許取得が叶うのが魅力。そのぶん免許取得に掛かる費用は高めに、期間は長めになります。

- 【2】運転免許センターで試験を受ける方法

- 〝一発試験〟と呼ばれているもので、一回の試験費用は安く済みます。難度は高いですが、自動車学校の4分の1の費用で免許をとる事が可能です! 仕事の幅を広げるためには、これを機にトライしておきたいですね。

さて。「安く済むなら一発試験の方が良いじゃん!受けよう!」と思った方の為に!!

展子が、大型免許の一発試験のポイントについて説明していきますね★

10t(トン)トラックは、運送業界を中心に幅広く使われています!! 購入する場合などは、高価なので事前に情報を得たいですよね。今回は車両の活用情報などをご紹介!

大型免許の受験条件

まずは、大型免許の取得試験を受ける為の受験条件を満たしているのかを確認していきましょう!

- ■大型免許を受験するための8条件

- ①21歳以上であること

- ②仮免許を取得した後、過去3ヶ月以内に5日以上の路上練習をしていること

- ③視力が両眼で0.8以上、片眼で0.5以上であること(眼鏡、コンタクトレンズの使用は可能)

- ④赤色、青色、黄色の3色が識別出来ること

- ⑤奥行知覚検査機による深視力検査での平均誤差が2㎝以下であること

- ⑥10mの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること(補聴器の利用可)

※目安としては、通常の会話が出来れば大丈夫です。 - ⑦中型免許、普通免許、または大型特殊免許のいずれかを取得していて、いずれかの免許を受けていた期間(運転経歴)が通算3年以上あること

※免許証で運転経歴が確認できない場合は、運転経歴証明書が必要です。 - ⑧過去に取消処分などを受けている、もしくは取消処分に該当し免許を失効してしまっている場合、受験前1年以内に取消処分者講習を受けていること

以上の8個が、大型免許取得試験の受験条件です。

建設・土木業界の作業現場で活躍しているトラック(ユニック)クレーン!その種類や機能、必要な免許、免許の取得法など、お悩みや疑問を解消する内容にまとめました!

大型特殊免許の取得を考えた際に「費用はどれくらい?」「受験条件は?」「試験内容は?」といった疑問を浮かべる方も多いのではないでしょうか?

視力や聴覚に関しては、眼鏡やコンタクトレンズ、補聴器の使用は認められているので、この点の条件に引っかかってしまう人でもすぐに対応出来ますね。

ここで展子の注意ポイント★

引っかかると一番問題になってしまうのが、他の免許の取得状況とその取得期間、そして過去に免許取消処分を受けていた場合です。

この部分で引っかかってしまうと、すぐに対策出来る内容ではないので時間がかかってしまいます。

もしも該当する場合は早めに手を打っておきましょう。

大型免許の一発試験費用・料金

受験資格の確認が済んだら、次は費用についてです!

免許取得までに掛かる費用は、やっぱり一番気になっちゃいますよね。

必要な費用には何があるかと言うと、受験料、試験車使用料、交付料、特定教習・取得時講習があります。

各項目のおおよその金額をまとめてみたのでご覧ください!

| 大型免許一発試験に掛かる費用 | |

|---|---|

| 構内試験 | 5,950円 |

| 路上試験 | 8,650円 |

| 取得時講習 | 22,400円 |

| 免許交付 | 1,650円 |

| 合計 | 38,650円 |

試験費用に関しては、各試験場によって金額の差が出てくるのであくまで参考程度にしてください。

ちなみに教習所で免許取得を目指す場合は、約20万から30万円が掛かってきます。

その金額の差を見ると、費用をかなり抑えられる事が分かりますね!

ただし、試験に合格出来なくてもう一度受験する場合は、新たに費用が掛かってくるので注意!!

教習所と比較した場合の一発試験メリット・デメリット

免許取得には教習所に通う方法と、一発試験を受ける方法の二種類がある事が分かりましたが、どちらの方法も良い点と悪い点があります。

「結局、一発試験と教習所だったらどっちが良いの!?」と思っているあなたの為に、一発試験にはどんなメリット・デメリットがあるのかを一緒に確認していきましょう!

一発試験のメリット

- ・受験費用が安い

- ・講習などで拘束される時間がない

- ・運転経験者の場合、受験時間を大幅に短縮できる

一発試験における最大のメリットはやっぱり、費用が安い!という点だと思います。

その次の点だと、講習を受ける必要がないので拘束される時間がなく、忙しい人にはとっても嬉しいですね!

運転経験者で運転技術に自信があるなら、断然一発試験がオススメです!!

一発試験のデメリット

- ・合格率が低い

- ・何度も試験に落ちるとそのぶん費用が掛かる

- ・試験が平日のみ

一発試験の最大のデメリットとして、その合格率の低さが挙げられます。

いくら一度の試験費用が安くても、不合格を何度も繰り返しているとその分、再試験で費用がかさんでいってしまいます。

試験費用から計算して、何回以上不合格になると教習所より高くなる、というのはあらかじめ分かるので、自分が何回ぐらいで合格出来そうなのかを考えて選ぶと良いかもしれません。

また、試験を行っているのが平日のみになるので、お休みが土日しかない方は有給休暇などを使わなくてはいけませんね。

大型免許の一発試験【合格率・難易度】

合格率が教習所に通うより低い大型免許の一発試験ですが、実際に合格率や難易度にはどのくらいの違いがあるのでしょうか?

「合格率一桁だったらどうしよう!」なんて不安を感じている方!

どれくらいの合格率や難易度なのかが分かれば、一つの目安になって目標も立てやすいですよね。

なのでここからは、一発試験で大型免許を取得する場合の合格率や、試験でのポイントについて色々とお話ししていきます。

ポイントを押さえれば、合格にぐーんと近付くかもしれません!!

大型免許の一発試験合格率

さてさて、まずは大型免許取得全体の合格率から見ていきましょう!

| 大型免許試験の合格率 | |||

|---|---|---|---|

| 年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 平成17年(2005年) | 260,579 | 125,109 | 48.0% |

| 平成18年(2006年) | 282,543 | 136,250 | 48.2% |

| 平成19年(2007年) 旧法 | 192,738 | 97,153 | 50.4% |

| 平成19年(2007年) 新法 | 27,419 | 22,204 | 80.9% |

| 平成20年(2008年) | 58,019 | 48,640 | 83.8% |

| 平成21年(2009年) | 57,321 | 49,518 | 86.3% |

| 平成22年(2010年) | 58,441 | 51,468 | 88.0% |

| 平成23年(2011年) | 60,229 | 53,573 | 88.9% |

| 平成24年(2012年) | 63,094 | 56,065 | 88.8% |

| 平成25年(2013年) | 63,276 | 57,189 | 90.3% |

| 平成26年(2014年) | 64,736 | 58,918 | 91.0% |

| 平成27年(2015年) | 66,214 | 50,505 | 91.4% |

この表に記載している合格率は大型免許を取得した人全体の合格率なので、一発試験で合格した人の数も含まれています。

次に一発試験のみの合格率を見てみましょう。

| 大型免許の合格率 | |||

|---|---|---|---|

| 年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 平成14年(2002年) | 161,729 | 30,057 | 18.5% |

| 平成15年(2003年) | 150,589 | 29,345 | 19.4% |

| 平成16年(2004年) | 170,875 | 33,049 | 19.3% |

| 平成17年(2005年) | 166,393 | 30,514 | 18.3% |

| 平成18年(2006年) | 174,473 | 31,456 | 18.0% |

| 平成19年(2007年) | 126,826 | 23,235 | 18.3% |

| 平成20年(2008年) | 12,717 | 3,694 | 29.0% |

| 平成21年(2009年) | 10,636 | 3,305 | 31.0% |

| 平成22年(2010年) | 10,605 | 2,873 | 27.0% |

| 平成23年(2011年) | 8,732 | 2,388 | 27.3% |

| 平成24年(2012年) | 10,369 | 2,664 | 25.7% |

| 平成25年(2013年) | 8,002 | 2,330 | 29.1% |

| 平成26年(2014年) | 7,180 | 2,298 | 32.0% |

| 平成27年(2015年) | 7,407 | 2,395 | 32.3% |

表をよーく見てみると、平成19年を境に合格率が大幅に変わっている点に気付きませんか?

合格率の変化という部分もですが、受験生の数が激減しているのにも目が行くと思います。

受験者数が大幅に減っている理由として考えられるのが、平成19年6月の道路交通法改正。

大型免許を取得するまでの流れが、道路交通法が改正されたことによって変わった為に、旧大型免許の受験をしようとしていた人の大半が、この時に新たに作られた中型免許の方に変更したのだと考えられます。

旧普通免許に記載されている8tの限定を解除すると、中型トラックの運転が可能になります。限定解除の注意点・試験方法・審査費用などをまとめました★

取得の難しさ

一発試験の合格率を見てみると、けして高いとは言えませんが絶対に取得が不可能な合格率ではない事が分かりました。

「結局取得は難しいのか簡単なのかどっちなの!?」と言う声が聞こえてきそうですね。

そこで!上記の合格率の表を基に計算してみたところ!

およそ3回~5回の受験で合格しているという結果に!

トライする価値はある合格率ですね!

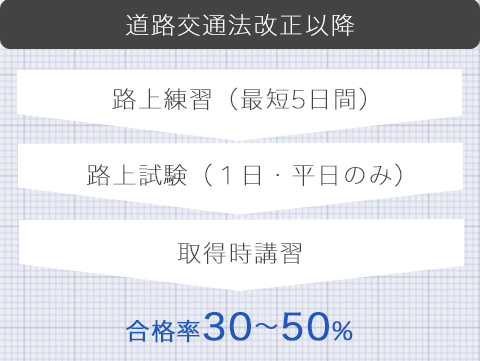

注意しなければならない点として、先述した平成19年の道路交通法改正によって、大型免許取得までの一発試験の内容が変更になった事があります。

道路交通法改正前の内容では、構内試験に合格すれば免許が発行されていたのですが、法改正によって、路上練習、路上試験、取得時講習が追加されました。

追加された項目と言うのが実はネックになる部分で、まず路上練習をするための大型車両を用意しなければいけない事、そしてその路上練習には3年以上大型免許の運転経験がある方に同乗してもらう必要があります。

この2点がある為、合格率自体は高くなってますが、試験の難易度は上がったと言えます。

減点ポイントを知ることが合格への近道

合格率や難易度、さらには何回ぐらいで大型免許の取得が出来ているのかと言う点を説明してきたので、かなり参考に出来るのではないかと思います。

…が!参考にはなっても実際に合格出来るかというのはまた別問題!

それなら一発試験で合格できる可能性をもーっと広げたいですよね!

合格の確率を高めるために重要なのは、試験での減点ポイントを知ること。

免許取得試験は決められた持ち点からの減点方式で行われ、持ち点がなくなったら終了、そこで不合格となってしまいます。

だとすれば、どこが減点ポイントなのかが分かれば、合格への道がぐぐっと縮まりますよね!

減点ポイントの中には、即試験が中止になってしまう項目もあるので注意が必要です。

減点項目は下記の参照サイトを参考にしてみてください★

参照:福井県公安委員会

大型免許の一発試験内容・コース

ここまでの話でも何度か出たように、平成19年6月の道路交通法改正で、大型免許を取得するまでの流れに大きな変化がありました。

構内試験に路上練習、路上試験と取得時講習をすべてクリアすると大型免許が取得できます。

試験車両が大型化されているという点もあり、以前は8メートルだった試験車両が、改正後は12メートルに変更されています。

4メートルの違いはかなり大きいので、この辺りも注意が必要ですね。

試験内容に色んな変更点があった大型免許の取得ですが、行っていることの内容が分かれば対応も出来ちゃいますよね★

大型免許取得の流れに沿った形で、試験の内容を展子と一緒に確認していきましょう!

大型免許の適正・構内試験

適性検査は、大型免許取得の第一歩です。

受験資格の説明時にもあったように、視力(深視力)、聴力、 色彩識別能力、運動能力で適性を確認するのです。

まずはこの適性試験を通過しないと始まりません!

■適性検査項目

- ①視力(深視力)

- 両眼で0.8以上、片眼で0.5以上深視力検査3回の平均誤差が2cm以下であること

- ②聴力

- 補聴器を使用せずに、日常の会話を聴取できること

- 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること

- ③色彩識別能力

- 赤色、青色、黄色の識別ができること

- ④運動能力

- 障害がないこと

検査の合格基準や、万が一不合格だった場合の対処法、さらに視力回復の方法として話題のレーシックについても説明しちゃいます!今回も内容盛り沢山です!

適性検査を通過したら、次は構内試験に入ります。

大型免許の構内試験には学科試験がなく、実際に車両を運転して試験を行うのです。

- ■構内試験で行われる内容

- クランク

- S

- 坂道発進

- 隘路(あいろ)への進入

- 路端停車及び発進

上記の構内試験に合格すると仮免許が発行されるので、それを手に入れたら次のステップに移ります。

技能試験(路上試験)

仮免許をもらった後に、路上練習を行う事になります。

路上練習は大型免許を取得する為に必ず行わなければいけません。

時間にも定めがあり、1日2時間を上限として10時間以上行はなければいけないので、最短でも5日間が必要になります。

路上練習を終わらせないと、路上試験に移る事は出来ないので注意してくださいね。

そしてそして!路上練習に必要な大型車両は自分で用意し、なおかつ大型免許の運転経歴が3年以上ある人に同乗してもらう必要があります!

勤め先などで大型トラックを使用していて、仮免許での練習に車両を使わせてもらえたり、同僚の大型免許運転経歴者がいるという環境ならそんなに難しくはないと思いますが、そうでない場合は全ての手配を自分で行わないといけません。

車両を用意したり、同乗を頼むのはすぐに出来る事ではないので、早めに準備しておきましょう。

路上練習を行う時には、〝路上練習申告書〟という書類が必要なのですが、それにあわせて同乗者の免許証のコピー(表裏)と練習車の車検証のコピーが必要になるので覚えていてくださいね。

数々の条件を揃えて路上練習が終わったら、次はいよいよ路上試験です。

試験日は予約が必要で、実施日は平日のみとなっているので注意!!

まずは場内で方向変換か縦列駐車のどちらかを行った後、路上コースで試験を行います。

そこでは大体5㎞程度走るのですが、試験官が減点超過などで判断し、路上コースに出れないという場合もあります。

大型貨物自動車の道路標識の見方や法定速度、最大積載量といったお役立ち情報もたくさん!最後までお楽しみください!!

- ■路上試験で行われる内容

- クランク

- S

- 隘路への進入

- 路端停車及び発進

- 方向変換

- 縦列駐車

この路上試験に無事合格したら〝大型免許取得時講習〟と〝応急救護処置講習〟の取得時講習を教習所で受けます。

取得時講習の実施は、大型免許を取り扱っている教習所のみとなります。

道路交通法が改正された後、大型免許を取り扱っている教習所が各都道府県で減っている為に予約が取りにくくなっているそうです。

事前に問い合わせをしておいた方が良いですね。

コース

試験時の運転は、大型に対応したコースを使って行います。

一発試験を受けるのなら、ほとんどの場合は初めてのコースを走ることになるので、戸惑う方も多いでしょう。

ここで展子から出来るアドバイスは、事前にコースを歩いて形を確認しておくという事!

もちろん試験官からコースの指示はありますが、試験の前に実際に歩いてコースを覚えていれば、本番でも慌てないですし心に余裕が生まれますよね★

余裕があって落ち着いて運転出来れば合格にも近付くので、やっておいて損はないと思います!

また、各教習所にあるコース図を教習所のホームページその他で確認をして、イメージトレーニングも一緒に行いましょう!

大型免許を取得するための運転のコツ・練習法

試験について色んなお話をしてきましたが、学科試験がない一発免許試験では、合格に必要なのはしっかりと身についた運転技術という事です。

「でも、それが難しいんだけど…」と思われた方の為に!大型トラックを運転するコツをお教えしちゃいます★

運転のコツさえ分かれば、後は練習あるのみ!一発試験の合格にグーンと近付いちゃいましょう!

【コツ1】進路変更

大型トラックの運転は、特にバックや方向変換が難しいと言われています。

なぜ難しいのかと言うと、車体が大きいために位置感覚の把握が困難で、トラックによっては後方が見えない事があるからなんです。

方向変換をするときのバックのコツは、後輪を出来るだけ曲がり角に近付ける事。

狭い道で方向変換をする場合だと特になんですが、曲がり角に近付けておかないと反対方向に出る時に反対側の角に接触させてしまう危険があります!

後輪と曲がり角の位置をミラーで確認して、注意しながらハンドルを切ると良いです。

安全な場所で何度か練習して、運転に慣れていきましょう。

【コツ2】左折と右折

次のコツは左折と右折についてです。

実は左折って、トラックや大型車の事故原因として多かったりするんです…。

左折で事故が多発する原因は何かと言うと、大型車を運転する場合は左右のミラーの死角が多く、状況を確認しにくいからという点があります。

コツをしっかりと覚えると、事故の可能性も低く出来るかも知れないですね!

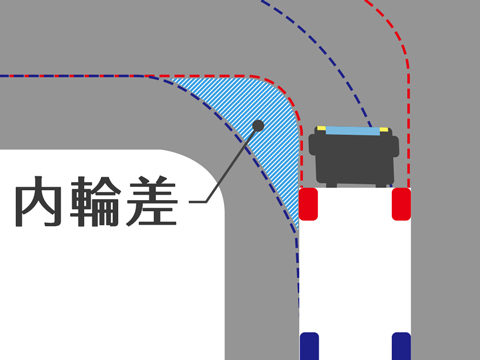

左折をする時に気を付けるべきなのが、内輪差です。

乗用車と同じ感覚で曲がってしまうと後輪が内側へ接近しすぎて、ガードレールなどに接触させてしまう事があるんです。

なので、ある程度真っ直ぐ進んでから左に素早くハンドルを切ると良いです。

交差点が狭い場合なんかは、反対車線に出ないようにしながら右に膨らませてから、左へ旋回します。

この時、対向車や左後方はしっかりと確認を。衝突や事故を起こさないように注意しましょう。

右折も基本的には左折と同じく、内輪差に注意をします。

右にハンドルを切るのが早いと、内輪差で右側に停まっている車に接触することがあります。

車線からはみ出ないように、左後方を確認しながら左へ膨らませ、右へハンドルを切ると良いでしょう。

大型車は乗用車みたいに急に加速したりはしないので、対向車の切れ目に十分距離があることを確認して右折しましょう★

【コツ3】ブレーキ・一時停止

大型車でのブレーキのコツは踏み込み過ぎない事!ブレーキが効きやすいので、思い切り踏み込むと急ブレーキのようにガクンッとなってしまいます。

ここで止まりたいなーと思った手前の位置から、軽い力でゆっくり踏んでも十分止まります。

イメージとしては、足首の力だけで踏み込むといった感じですね。

最後に一時停止のコツですが、バンパーが一時停止の線を越えない、停止線から1m以上離れないようにして止まります。

位置はアンダーミラーで確認すると良いですよ!

停止後2速にして、首振りで左右の安全を確認します。

発進前に5点確認をして、徐行しながら交差点に進入すると完璧です!

一発合格するための練習法

運転技術のみの試験に一回で合格する為には、やっぱり運転への慣れが肝心です。

自分のトラックを持っていない場合は、教習所でトラックを借りて運転練習をすると良いでしょう。

もしも仮免許の発行済みなら、レンタカーを借りて練習すると言う方法も良いですね!

運転の練習は、大体10時間以上行うと合格できる確率が上がるんだとか。

後は、実際の練習とは少し違うのですが、何度も試験コースを見に行くのも良いです。

形を覚えてコースの地図を書いてみたり、自分がそのコースで運転する事を考えるというイメージトレーニングも効果あり★ぜひお試しください!

大型免許の一発試験場 地域別割合

今回の大型免許の一発試験の話を見て、「大型免許が欲しい!」「一発試験に挑戦したい!」と思ったでしょうか。

一発試験は試験場で受けるのですが、「試験場ってどこにあるの?」と疑問に思った方も居らっしゃるかもしれませんね。

試験場は、各都道府県の主要都市などに、最低1か所以上設置されています。

〝免許試験場〟、〝免許センター〟など名称は色々ありますが、大体は共通して次の施設があります。

- ■試験場の施設

- ・学科試験を行う試験会場

- ・技能試験を行うための所内運転コース

- ・視力検査等の適性試験を行う施設

- ・運転免許証の新規発行・更新・再交付・記載事項変更等の窓口

- ・交通安全協会申込み窓口

各都道府県に必ず1つはある試験場ですが、どうしても数に偏りがあります。

お住まいの地域にある試験場でないと利用が出来ないので、前もって調べておかないといけませんね。

なので、都道府県別の試験場の一部を以下の表にまとめてみました↓。

| 各都道府県の試験場 | |

|---|---|

| 北海道 | 札幌運転免許試験場 |

| 中央優良運転者免許更新センター | |

| 厚別優良運転者免許更新センター | |

| 青森県 | 青森県運転免許センター |

| 八戸自動車運転免許試験場 | |

| 弘前自動車運転免許試験場 | |

| 岩手県 | 盛岡運転免許センター |

| 沿岸運転免許センター | |

| 県南運転免許センター | |

| 宮城県 | 宮城県運転免許センター |

| 古川運転免許センター | |

| 石巻運転免許センター | |

| 秋田県 | 秋田県警察運転免許センター |

| 山形県 | 山形県総合交通安全センター |

| 福島県 | 福島運転免許センター |

| 郡山運転免許センター | |

| 茨城県 | 茨城県運転免許試験場 |

| 栃木県 | 栃木県運転免許センター |

| 群馬県 | 群馬県総合交通センター |

| 埼玉県 | 埼玉県警運転免許センター |

| 千葉県 | 千葉運転免許センター |

| 流山運転免許センター | |

| 東京都 | 府中運転免許試験場 |

| 鮫洲運転免許試験場 | |

| 江東運転免許試験場 | |

| 神奈川県 | 神奈川県運転免許試験場 |

| 新潟県 | 新潟県運転免許センター |

| 新潟県運転免許センター長岡支所 | |

| 新潟県運転免許センター上越支所 | |

| 富山県 | 富山県運転教育センター |

| 高岡運転免許更新センター | |

| 石川県 | 石川県運転免許センター |

| 福井県 | 福井県運転者教育センター |

| 奥越運転者教育センター | |

| 丹南運転者教育センター | |

| 山梨県 | 山梨県総合交通センター |

| 運転免許課 免許センター都留分室 | |

| 長野県 | 北信運転免許センター |

| 東信運転免許センター | |

| 中南信運転免許センター | |

| 岐阜県 | 岐阜試験場 |

| 多治見試験場 | |

| 東濃試験場 | |

| 静岡県 | 中部運転免許センター |

| 東部運転免許センター | |

| 西部運転免許センター | |

| 愛知県 | 愛知県運転免許試験場 |

| 東三河運転免許センター | |

| 三重県 | 三重県運転免許センター |

| 滋賀県 | 滋賀県運転免許センター |

| 滋賀県運転免許サブセンター(米原分室) | |

| 京都府 | 京都府運転免許試験場 |

| 丹後自動車運転免許練習場 | |

| 大阪府 | 門真運転免許試験場 |

| 光明池運転免許試験場 | |

| 兵庫県 | 兵庫県自動車運転免許試験場 |

| 但馬運転免許センター | |

| 阪神運転免許更新センター | |

| 奈良県 | 奈良県運転免許センター |

| 和歌山県 | 和歌山県警察本部交通センター(第1試験場) |

| 和歌山県自動車運転免許第2試験場 | |

| 田辺運転免許センター | |

| 鳥取県 | 鳥取県自動車運転免許試験場(中部地区運転免許センター) |

| 西部地区運転免許センター | |

| 東部地区運転免許センター | |

| 島根県 | 島根県免許センター |

| 島根県西部免許センター | |

| 隠岐練習所 | |

| 岡山県 | 岡山県運転免許センター |

| 倉敷試験場 | |

| 倉敷運転免許更新センター | |

| 広島県 | 広島県運転免許センター |

| 広島県東部運転免許センター | |

| 広島県自動車運転免許三次試験場 | |

| 山口県 | 山口県総合交通センター |

| 徳島県 | 徳島県自動車運転試験場 |

| 香川県 | 香川県警察本部運転免許センター |

| 香川県警察本部東かがわ運転免許更新センター | |

| 香川県警察本部小豆運転免許更新センター | |

| 愛媛県 | 愛媛県運転免許センター |

| 高知県 | 高知県運転免許センター |

| 福岡県 | 福岡自動車運転免許試験場 |

| 北九州自動車運転免許試験場 | |

| 筑後自動車運転免許試験場 | |

| 長崎県 | 長崎県運転免許試験場 |

| 佐賀県 | 佐賀県運転免許試験場 |

| 佐賀県運転免許センター | |

| 熊本県 | 熊本県運転免許センター |

| 宮崎県 | 宮崎県総合自動車運転免許センター |

| 延岡運転免許センター | |

| 都城運転免許センター | |

| 大分県 | 大分県運転免許センター |

| 鹿児島県 | 鹿児島県総合運転免許試験場 |

| 鹿児島県交通安全教育センター | |

| 沖縄県 | 沖縄県警察運転免許センター |

| 安全運転学校 中部分校 | |

| 安全運転学校 北部分校 | |

表にまとめてみてみると、地域によって試験場の数にずいぶん違いがある事が分かりますね。

自分が行ける場所に試験場があるのかは、忘れず事前にチェックしましょう★

中古大型ウイング車、アルミブロックはコチラ!

大型免許の一発試験についてのまとめ

大型免許の取得について、費用や試験内容までお伝えしましたがいかがでしたか?

盛りだくさんの内容じゃったな。姫もかなり勉強になったのではないかのぅ。

Zzz…ばっちりトラー…今度のテストは満点トラー…Zzz

再テスト決定じゃな…。

コメント