中古ユンボの購入はコチラ!

「バックホーの操作資格やユンボ・パワーショベル・油圧ショベルとのちがい」「人気の国産建機・重機メーカー(コマツ・日立・ヤンマー・住友)5機」を画像つきで解説いたします。

ユンボの運転に必要な免許・資格

建設現場や工事現場に欠かせない、車両系建設機械であるユンボ(油圧ショベル、パワーショベル)。

このユンボを操作・運転する際は、免許または資格が必要なことはご存じでしょうか?

ユンボの操作には、「車両系建設機械運転技能講習」と「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」の、どちらかの資格が必要になります!

さらに、公道で運転する場合は普通免許から大型免許までの自動車免許も持っていないといけません!

大型免許の一発試験に受かるコツについて!教習所通い・合宿と一発試験ではどちらが得なのか、大型免許取得試験の合格率や一発試験の難易度。さらには費用と試験の内容まで完全網羅!

また、ユンボの操作に必要な資格を取得するには、どのような試験を受ける必要があるのかも気になりますね。

これからユンボに乗る予定がある方は、どうやって資格を取れば良いのか、事前に知っておけば余裕を持てるでしょう。

今回は、ユンボの操作資格を得るために必要な試験の内容や、全国の教習所などについて詳しく説明したいと思います!!

ユンボの運転資格って?免許取得の必要性

日本の法律で「私有地」となる土地は、道路交通法の範囲外となるので、ユンボの免許がなくても運転可能です。

この私有地の定義とは、自宅や庭など人の立ち入りが制限される土地内を指しています。

つまり、私有地で造園や整地を行うためにユンボを使うことは、無免許でも大丈夫ということです!

しかし、駐車場やグラウンドなどの土地で、無免許運転・操作を行うのは違法になるので注意!!

そこで、今回はユンボの免許や資格についての内容・違いから、無免許無資格で運転した際の罰則まで!

詳しく解説していきたいと思います。

ユンボには免許・資格が絶対必要!

ユンボの免許や資格は、工事現場などで操作を行う際には欠かせません。

これは保険の観点から見ても、ユンボの免許や資格証明書は携帯しておくべきということ。

なぜなら、ユンボの免許や資格の不携帯や、無資格の場合に事故が発生すると、労災を認定してもらえません!

さらに、無免許の状態で操作を行うほうが、事故につながりやすいとも言われています。

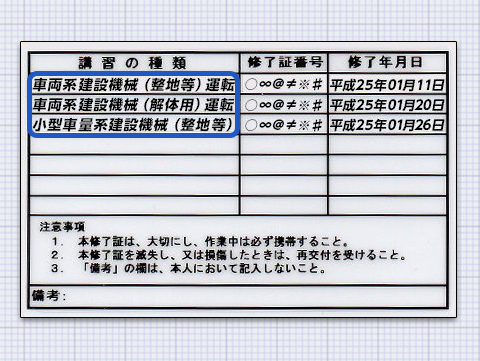

このため、仕事でユンボを操作する際は、後ほど説明する講習修了証などを、必ず携帯しておきましょう!!

ユンボの免許と資格はどう違うの?

では、ユンボの免許と資格は、何が違うのでしょうか?

まずユンボに必要な免許とは、タイヤの付いたユンボを公道で走行させる際に必要となります。

この免許とは普通自動車免許や中型自動車免許、大型自動車免許のこと。

以下のように、重量別で必要な免許が異なります!

| 車両総重量5t未満 最大積載量3t未満 |

普通自動車免許 | |

|---|---|---|

| 車両総重量5t以上11t未満 最大積載量6.5t未満 |

中型自動車免許 | |

| 車両総重量11t以上 最大積載量6.5t以上 |

大型自動車免許 | |

次に、ユンボの操作資格は工事現場などで扱う際に必要となります。

それが「車両系建設機械運転技能講習」と「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」という2つの資格です。

この2つの資格の違いは、操作するユンボの重量差によるもの。

そんなユンボの資格については、次の項目以降で詳しく解説していきます!

ユンボの免許・資格は2種類ある!

ユンボの操作資格の1つである「車両系建設機械運転技能講習」は、3t以上の重量がある車体を運転する際に必要です。

この資格を得るためには、指定された教習所で講習を修了させて、修了試験に受からなければなりません。

また、「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」は、取得できれば3t未満の車体を運転可能です。

この特別教育は、指定の教習所で講習を受ければ、取得可能となります!

| 車両系建設機械運転技能講習 | 3t以上の重量を運転可 | 修了試験の合格で取得 |

|---|---|---|

| 小型車両系建設機械の運転の 業務に係る特別教育 |

3t未満の重量を運転可 | 講習の受講で取得 |

無免許・無資格でユンボを運転した場合の罰則!

もしも無免許・無資格でユンボを運転したら、どんな罰則が待っているのでしょうか?

例えば、道路を走行しているユンボが普通から大型のいずれかの免許を持っていなかったら、道路交通法違反となり、点数の加算や罰金などが課せられます!

さらに、工事現場でユンボを無資格状態のまま作業していたら、万が一の事故の際に現場の代理人が逮捕される可能性でしょう!

- ■無免許運転

- 点数の加点や罰金

- ■無資格運転

- 代理人の逮捕

ユンボとは免許・資格のいる車両系建設機械のこと

ユンボの免許や資格まで説きましたところで!

ここからは、ユンボの特徴や用途について詳しく解説しようと思います。

さて、ユンボとは油圧ショベルやパワーショベル、バックホーと呼ばれる車両系建設機械と同じ種類であり、レンタルのニッケンという会社による登録商標となっています。

このユンボという名称は、実は1950年代から使われていて、フランスのシカム社という会社が開発した油圧式に名付けたのが始まりです!

その後、国内では1961年に新三菱重工が発売した油圧ショベルにユンボの名称が使われ、この油圧ショベルの性能が素晴らしかったことから、ユンボという名称が広まりました。

- ■ユンボの名称

- 1950年代から使用

- ■国内での名称使用

- 1960年代から使用

また、ユンボの用途とは主に土砂の掘削や整地などであり、アームの先端に付けられたバケットを交換することによって、建物の解体作業や岩石の削岩などが可能になります!

| ユンボの用途 | ||

|---|---|---|

| 土砂の掘削や整地 | 建物の解体作業 | 岩石の削岩 |

さらに、ユンボはゴム製のクローラーを装着したクローラー式と、自動車と同様のゴムタイヤを装着したホイール式に分かれています。

クローラー式は道路を通行すると路面が傷む可能性があるので、セルフローダーやトレーラーに乗せて工事現場まで運搬されています。

ホイール式は特殊自動車として登録を行った上で免許を携帯していれば、公道を自走して作業現場に移動することができるのです!

ユンボの免許・資格を取得したらトクする10の業種

ユンボの免許や資格を取得した場合に役立てられる業種は、以下が挙げられます!

| ユンボの免許・資格を活用できる10の業種★ |

|---|

| ①解体業 解体業では、ビルや住宅などの建造物解体作業にユンボが活用されます。 この解体時は解体機と呼ばれる、高所までブーム部分を伸ばすことが可能な、通常のユンボよりも作業性能が高いモデルが活用されます! |

| ②土木・建築業 土木業では、道路や建造物を作るために、原野や山を切り崩すのに使用します。 さらに、土砂崩れなどの災害現場の復旧作業にもユンボが役立てられています。 また、建築業では宅地の造成などに活用されます。 |

| ③造園・石材業 造園業では、庭の耕地整理などにユンボが活用されます。 また、石材業でユンボが使用される際は、「根切り」という墓地の敷地に合わせて地面を掘り下げる作業に使われます! |

| ④水道管工事業 水道管や排水管の埋め込み作業時に、地面を掘るためにユンボが使用されます。 ちなみにこの際は、細い路地などで作業が可能な超小型タイプが活躍することがあります! |

| ⑤電気・電話工事業 電気工事や電話工事でユンボが使用される際は、地下のケーブルを通して送電や通信を行う、埋没配管を設置する工事時などです! |

| ⑥産業廃棄物処理業 産業廃棄物処理業では、処分場での廃棄物の積下ろしや分別作業で活躍します。 分別された廃棄物は、専用の機械で破砕などが行われます。 |

| ⑦生コンクリート製造業 ユンボで生コンクリートを扱う際は、建築現場でミキサー車から生コンクリートを受ける際などです。 この際は、専用のアタッチメントをユンボに装着して、コンクリートの打設を行ないます! |

| ⑧砕石・砂利採取業 ユンボで砕石を扱う際は、地面に砕石などを巻く際であり、この砕石によって地盤を固めます。 また、砂利採取を行う際は河川の砂利をユンボで採取し、後ほど建築資材として使用します。 |

| ⑨建材業 建材業でユンボを使用する際は、用意されたセメント素材を土と混ぜて地盤を固める、地盤改良の際に使用します! ユンボの作業を行う場合は、周辺の道路や外壁などを傷つけないためにも、現場の養生が重要になります。 |

| ⑩運送業 運送業でユンボの資格などを持っていれば、道路を自走することが出来ないクローラー式ユンボの回送が行えることも。 重機回送を行う業者は、免許や資格を取得した上で、レンタル会社や建設会社にアピールを行うそうです! |

ユンボの免許・資格の取得方法&費用

ユンボの操作資格を得るためには、指定の教習所で講習を受けたり、試験に合格する必要があります。

どんな講習や試験内容なのか、気になりますよね。

さらに、資格を得るために必要な費用は、いくらぐらいかかるのでしょうか。

ここからは、ユンボの資格取得に必要な講習や学科試験、実技試験について解説していきます!

車両系建設機械運転技能講習

車両系建設機械運転技能講習とは、3t以上のユンボなどを操作する際に必要です。

この資格は、労働安全衛生法に基づいた運転技能講習を受けることを指していて、各種の講習を修了させないといけません。

また、一定の免許を有していたり、試験に合格していれば、受講内容が免除されることもあります!

ちなみに、ユンボの他にはブルドーザーやブレーカー、鉄骨切断機などが、それぞれ専門の運転技能講習を受けたり、他の資格を持っていれば、操作が可能になります!

学科試験を受ける!

学科試験は、学科講習の講習内容から問題が出題されます。

この講習科目とは、走行や作業、運転に関する知識を学んだり、関係法令についても同時に学ぶことを指します。

講習の受講にかかる時間は、およそ13時間程度。

また、講習中に重要な部分は、学科試験に出るところとして強調される事があるそう!

このため、テキストやノートなどに色を付けて重要な部分を分類しておくことをオススメします★

実技講習を受ける!

実技に関する講習は、25時間程度。

走行操作についての講習と、作業に必要な装置の操作について受けることになります。

また、実技講習後に受ける実技試験は、走行操作と作業に必要な装置の操作の2つが中心となり、学科試験よりも重視されています。

ちなみに、普段から重機を扱っている経験者でも、簡単な操作に苦戦することもあるそうなので、慎重さが必要になります!

さらに、実技講習は屋外で行われるので、晴天の日が有利。

気温が安定している春か秋に受講することをオススメします!!

車両系ユンボ免許・資格の取得費用

車両系建設機械運転技能講習を受講する際に必要な費用は、およそ4万円程度。

また、講習の際にはテキスト代や保険料、修了証の発行手数料も必要な場合もあり、各2千円程度の支払いが必要です。

このため、合計4万6千円程度の金額がかかると考えていたほうが良いでしょう。

- ■車両系建設機械運転技能講習の費用

- 4万6千円程度

ちなみに、このテキスト代や保険料、修了証の発行手数料は、講習を行う教習所によって支払い項目が変わりますので、事前に確認しておきましょう。

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育とは、機体重量が3t未満のユンボを操作する際に必要です。

つまり、造園や配管工事などの狭い場所での作業に使うユンボは、この特別教育を受けてから乗ることができます。

この特別教育も、車両系建設機械運転技能講習と同様に学科と実技の講習を受けることになります。

さらに、中型自動車免許から大型自動車免許、大型特殊免許などの免許を有している場合は、講習時間や費用が大幅に免除されます!

免除についての詳細は、各教習所に問い合わせを行ってみてくださいね

学科試験を受ける!

小型車両系建設機械の学科試験は、教習所によって必要な場合があります。

この際の試験内容は、講習の内容を覚えているどうかの確認となり、比較的簡単な内容が多いようです。

また、学科試験の前には、講習を6時間程度受験する必要があります。

学科講習の内容は、走行や作業に関する装置、運転に必要な一般的事項、関係法令などが挙げられます。

学科試験を受ける際は、講習内容を復習して、リラックスした状態で受験すれば大丈夫でしょう!

実技講習を受ける!

小型車両系建設機械の実技試験は、基本的には行われません。

とはいえ、主に走行や、砂利などをすくうための荷役といった実技を行う講習が行われます。

これらの講習は、指導員の指示に従いながらレバーの操作を行えば大丈夫ですよ!

小型車両系建設機械の講習は、遅刻や休まずに受講することができれば、最後に修了証が交付されます!

このため、講習を受ける日は早めに起きて、しっかり朝食を食べて、遅刻しないように家を出ましょう。

小型車両系ユンボ免許・資格の取得費用

小型車両系建設機械を受講する際に必要な費用は、およそ1万5千円程度。

また、講習の際にはテキスト代などが必要な場合もあり、2千円程度の支払いが必要です。

このため、受講には合計1万7千円程度の金額がかかると考えていたほうが良いでしょう。

内容や金額から比較しても、車両系建設機械運転技能よりも取得しやすい資格と言えますね。

- ■小型車両系建設機械講習の費用

- 1万7千円程度

ちなみに、小型車両系建設機械の特別教育を修了して、業務経験が3ヶ月以上あれば、車両系建設機械運転技能者の学科講習や実技講習などが免除されます。

ユンボの免許・資格の受験資格

ユンボの免許・資格試験を受ける場合、必要な受験資格はあるのでしょうか?

実際に取得することを考えると、事前に受験資格について知っておきたいですよね。

そこで、今回は年齢やトラックの免許、クレーンの免許と関連付けて考えてみたいと思います!

年齢は何歳から受験できる?

ユンボの操作に必要な資格である車両系建設機械運転技能や小型車両系建設機械は、何歳から取得できるのでしょうか?

これら2つの資格を受験する際の受講資格は、満18歳以上である必要があります。

「でも、作業経験がないとダメなんやろ?」と思う人もいるかも知れませんね。

実は、受講資格に経験は問われないので、作業経験ゼロでも大丈夫です!

- ■ユンボの資格取得

- 満18歳からOK

ただし、就業に関しては18歳以上である必要があるので、こちらには注意が必要です。

また、自動車免許の有無によって、講習の日数や時間、金額に差が発生します。

そこで、普通自動車免許は先に取得しておいたほうが、取得が簡単になるでしょう!

18歳未満の方で資格を取得したい方は、受験のために貯金しておいても良いでしょうね。

トラック免許は必要?

ユンボの資格を取得する際に、トラックの免許である中型自動車免許や、大型自動車免許は必要なんでしょうか?

実は、中型自動車免許や大型自動車免許を事前に取得した上で、運転業務を3ヶ月以上経験していれば、技能講習の学科や実技の時間を減らすことができます。

また、大型特殊免許を有している場合も同様の条件となり、実務経験がある場合は事業主による運転業務の経験証明などが必要となってきます。

旧普通免許に記載されている8tの限定を解除すると、中型トラックの運転が可能になります。そこで、解除方法や教習内容、審査費用を調べてみました。

大型免許の一発試験に受かるコツについて! 大型免許取得試験の合格ノウハウや難易度を公開しました。

このため、合計14時間程度の学科と実技の技能講習を受ければOKとなります!

つまり、トラックの免許を取得したあとに、実務経験を経たうえでユンボの資格を取得したほうがお得と言えるでしょう!

クレーン免許は必要?

では、ユンボの資格を取得する際に、クレーンの免許は必要になるのでしょうか?

このクレーンの免許とは、小型移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育や小型移動式クレーン運転技能講習、さらに移動式クレーン運転士免許が挙げられます。

また、クレーンが公道を走行する場合には、普通自動車免許や中型自動車免許、大型自動車免許などが必要になります。

つまり、クレーンの免許を取得していれば自動車免許も有しているはずなので、トラックの免許と同様に中型免許以上があれば、技能講習の学科や実技の時間が減らせます!

このような理由があるので、中型自動車免許などを持っているならば、ユンボの資格取得がより楽になるでしょう!

ユンボの免許・資格の取得できる全国教習所

ユンボの免許・資格を取得するには、講習や試験などの受験が必要ですが、これは全国にある専門の教習所で受けることができます。

この専門の教習所とは、ユンボを製造しているメーカーが運営している教育機関であり、これらの教習所以外では資格を取得できません。

ユンボの教習所は、郊外に設置されている場合が多く、メーカーの工場と一緒に並んでいることもあります。

このような、教習所は現住所に関係なく申し込み通うことができます。

遠方から通う場合は、教習所が提携しているビジネスホテルを利用してみても良いでしょう。

| ユンボの教習所 | 全国にある |

|---|---|

| メーカーが運営する | |

| 住所に関係なく受けられる |

さらに、クレーンやフォークリフトの運転業務に必要な技能講習や特別教育、安全衛生教育、大型特殊自動車取得用の実技講習なども受講可能な場合が多くなっています。

また、このようなユンボの教習所では、免許や資格を取得する教習だけでなく、危険を予知したり、リスクを低減できる能力を身につけることも大切。

もしもユンボの作業中に事故が起きた場合は、電線にアームが引っかかったり、バケットが作業員にぶつかる、ユンボ自体が転倒する、ユンボに轢(ひか)かれてしまい、ケガを負ってしまったりと、最悪のケースでは死亡事故が起こってしまう可能性もあります!

このような事故が起こってしまう原因としては、作業時の計画や安全確認が少ないことや、安全衛生教育が足りないことであり、事故を起こさないためにも、教習所で安全管理に対する正しい知識を覚えておきましょう!

| ユンボの事故原因 | 作業計画不足 |

|---|---|

| 安全確認不足 | |

| 安全衛生教育不足 |

さらに、ユンボの免許を取得する際は建設労働者確保育成助成金制度を利用できる場合もあり、これは建設業に関わる中小企業の事業主が従業員に向けて、技能講習や特別教育、安全衛生教育を受講させると、一部の費用が助成される制度です。

この助成金を受けることができれば、受講料の約80%が助成されたり、平均賃金日額(8,000円まで)を受講日数分受け取ることが出来たりしますので、利用の対象となる業種の方は教習所に問い合わせてみてはいかがでしょうか!

| 建設労働者確保育成助成金制度 | 一部の費用免除 |

|---|---|

| 建設業が対象 | |

| 教習所に問い合わせを |

また、大抵の教習所は電話やネットで簡単に講習の予約ができますので、修了証に必要な写真、身分証明書などを用意した上で、受講料を振り込んで、教習所に通いましょう!

以下では、ユンボのメーカーが運営を行う、全国の教習所について触れていきたいと思います!

もしもあなたの住む地域の近くに教習所があれば、取得をチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

(ちなみに、就職支援や労働福祉のために、一定の条件を満たした人であれば、技能講習を無料で行っている団体もあるようなので、探してみても損はないでしょう)

教習所について

ユンボの教習所とは別名「安全衛生センター」と呼ばれ、全国各地に設置されています。

この教習所に通えば、車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)の運転技能講習や、小型車両系建設機械の特別教育を受けることができます。

つまり、この教習所に通って資格を取得できれば、国からユンボを操作することが認められる訳なのです!

このため、運転技能講習や特別教育を持っていない状態でユンボを運転すると、違反行為となって懲役や罰金の対象となってしまいます!!

さらに、ユンボを操作させていた責任者も罪に問われるので、無資格状態での操作は絶対に止めましょう。

また、ユンボメーカーが運営する教習所は、主に以下のように分類されます。

| ユンボメーカーの教習所 | コマツ教習所 |

|---|---|

| キャタピラー教習所 | |

| 住友建機教習所 | |

| コベルコ建機教習所 | |

| 日立建機教習所 |

ちなみに、特別教育を受ける場合に必要となる書類などは、以下が挙げられます。

| 特別教育に必要なもの | 所有免許証 |

|---|---|

| 実務経験証明書(認印入り) | |

| 証明写真 | |

| 筆記用具 | |

| 印鑑 |

さらに、教習中は作業服や動きやすい服装、安全靴などの装備が必要。

場所によってはヘルメットなどの貸出を行っていますが、今後の使用も考えて、自分専用のヘルメットを購入しておいたほうが良いでしょう!

また、教習所での学科講習や技能講習の最終日に必要な試験にはコツがあるので、以下に説明していきます!

学科試験

特別教育の項目でも触れましたが、学科試験の内容は講師が事前にほとんど教えてくれます!

これは、学科講習中に講師が試験に出るとまではいいませんが、重要な箇所としてアンダーラインを引くことを指示します。

このアンダーラインが、ほぼほぼ試験に出題されるので、講師が指示するポイントを抑えていれば、試験に合格できると言えるでしょう。

技能試験

技能講習は、実際にユンボを使って土を掘る掘削作業が行われます。

この掘削作業のポイントとしては、車の運転と同様に、安全確認を行ってから動作をすることが大切です。

もしも安全確認が行われていないと、技能試験の際に不合格になってしまいます。

つまり、ゆっくり丁寧な掘削作業を心がけた上で、安全確認を行っていけば、合格できる可能性が高くなります。

ちなみに、ユンボの操作経験がある人のほうが、試験官の判定が厳しくなるので、初心を心がけた掘削作業を行なってください。

ユンボの免許を取得する場合は、上記のような学科や技能のコツを抑えた上で、安全第一を心がけた操作を行ないましょう!

中古ユンボの購入はコチラ!

ユンボの免許・資格に関するまとめ

さて、今回はユンボの免許特集だったわけじゃが!

ユンボを操作するには、資格が必要なのトラー★

操作を行うユンボによって必要な資格も分かれるので、ユンボの重量も知っていないといけませんね

ユンボ、ボボボボ~

…

※トラック王国では、コマツのPC-200シリーズを高価買取中!詳細は下記までお電話ください!

コメント