中古大型ウイング車・アルミブロックはコチラでチェック!

タイヤのスリップサインの見方って? 今回は写真(画像)でタイヤの限界とスリップサインを公開! 「溝の深さが何ミリだと車検で不合格? 」そんな疑問も全て解消します!!

トラックの輪止め(車止め)用途は?

〝輪止め〟という言葉についての、意味はご存知でしょうか?

聞いたことがない方も多いと思いますが、輪止めは車両の安全に関わる、重要なパーツの1つなんです!

トラックがバックを行う場合は、後方が見えにくくなっています。

このため、もしもバックする時に加速してしまっても、停止を行えるようにするために輪止めが使われます!

- ●輪止めの役割

- ・ドライバーは後ろが見にくい→バック時に加速しても止まるようにする

輪止めの形は五角形に作られていることが多く、この五角形の形状によってタイヤの負担を減らすことが出来るのです★

また、輪止めは車両本体よりも低い場所に置くために接触する心配もなく、輪止め自体で車体を止めた場合は、タイヤからはみ出した車体部分(オーバーハング)のみはみ出るようになっています。

もしも輪止めを使う場合は、オーバーハングとなる部分も配慮して、障害物や私有地に入らないか注意をして使う必要があり、トラックの寸法を覚えておかないといけないのです。

つまり輪止めは、トラックの車両特徴上、必須のアイテムと言えるでしょう!

次の項目では、輪止め使い方や場所などについて、詳しく触れていきます!

安全効果はどのくらい?トラックの輪止めの役割

「輪止めを実際に使った際の安全効果や役割って、どうなっているんだろう?」

こんな疑問も生じるかと思いますが…。

実は輪止めを真面目に使っている業者は、安全管理や物流の品質が高くなっています!

輪止めの使用は物流会社にとって基礎で、日々欠かさず使用しています。

これは運送会社だけではなく、取引を行う荷主側にも同様なことが言えます。

- ●輪止めの役割

- ・運送会社や荷主が日常的に使用

- ・安全管理や物流品質が向上

「じゃあ、安全管理が行き届いてない場合は?」と思われるかも知れませんね。

管理が出来ていない場合は、輪止めの使用を怠ってしまうことがあるのですが、荷主側が輪止めを使用しないと出入り禁止やペナルティなど課す場合があるので、徹底して使用しないといけないそうです。

さらに!!業者ごとに輪止めの使い方も異なっていたりします。

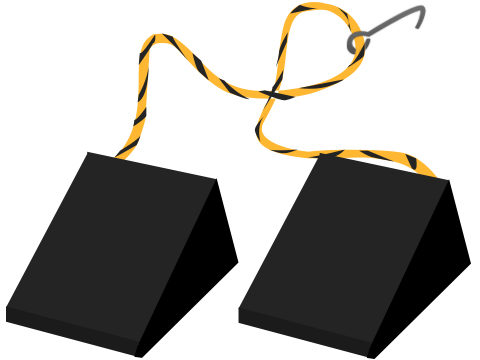

一般的な輪止めの使い方は、車両後輪の前後にロープで結んだストッパーをはさみ、輪止めを外す際に後方の安全確認を行っています。

この使い方とは別に、前車輪の右側前後に輪止めを使うパターンもあり、運転席から離れたらすぐにロックできるという利点があります!

さらに、ロープを外し忘れないためにドアノブやバックミラーなどに引っ掛けることも必要に。

- ●輪止めの使い方例

- ・後輪前後にはさむ

- ・前車輪の右側前後にはさむ

運送会社のドライバーが輪止めを日常的に使うことは、目の届かないところでも管理者のルールを守っている、とも言えますよね。

つまり、輪止めを使用することによって、業者自体の管理体制がしっかりしていることもアピールできるのです!

効果1:駐車場での事故予防に効果的!

輪止めを使うことによって、駐車場での事故を防げるといった効果もあります。

輪止めを駐車時で使う場合は、方法がそれぞれ異なっていて、坂道で使う場合は以下の手順になります。

- ●坂道での輪止めの使い方

- ①ギアを入れる

- ②サイドブレーキを引く

- ③輪止めを使用する

この方法を応用して、後輪に2つ輪止めを重ねれば、急勾配の坂道でも止まることができ、事故などを防げますよ★

また、物流センターにあるバースに停める際は、以下のような方法で輪止めを使います。

このバースに停める際は、前輪に2つ重ねて輪止めを置いて、前進することを防いだほうが良いでしょう。

- ●バースでの輪止めの使い方

- ①サイドブレーキを引く

- ②輪止めを置く

以上の2つ重ねて輪止めを使う方法は、理由が分かった上で行っています。

もしも輪止めを外し忘れても、エンジンを掛ければそのまま動き出すことも出来ます。

輪止め自体は、無人状態のトラックが動かないように固定する目的で作られているので、頼りすぎてもいけません!

効果2:会社の信頼性向上にも効果的!!

上でも触れたとおり、輪止めを使うことにより、会社の信頼性も増すのです!

企業によっては、車両助手席側に輪止めを行ない、運転席側から反対方向を安全確認させる場合もあるそうです。

また、殆どの大型トラックは、ホイールパークブレーキという圧縮空気を使ったブレーキを採用しています。

このブレーキは付属のスイッチによってレバーが引かれるので、動いてしまうことがほとんどなく、大型トラックでそれまで使われていたワイヤー式サイドブレーキは、引く力が弱いと動いてしまうこともあり、近年は採用されていません。

ホイールパークブレーキは、大型トラック場合は4輪全てに作動しますが、圧縮空気がなくなっていると効きが弱いという弱点もあります。

さらに、センターパークブレーキは、20トン超の大型トラックでもブレーキ1つで停めるので、車体を固定するために輪止めを使うことが多くなっています。

センターパークブレーキは2トンから6トントラックを中心に採用され、使用を続けるとワイヤーが弱っていくという弱点もあるとか…。

10t(トン)トラックは、運送業界を中心に幅広く使われています!! 購入する場合などは、高価なので事前に情報を得たいですよね。今回は車両の活用情報などをご紹介!

ですから、急な坂道などではブレーキだけに頼らず、輪止めでタイヤを固定した上でハンドルも歩道側に切っておいた方が、より信頼性が増すでしょう!

全日本トラック協会も推奨している

実は企業以外にも、全日本トラック協会や交通安全協会も、安全上の理由から輪止めの利用を推奨しています!

- ●輪止めの利用推奨

- ・全日本トラック協会

- ・交通安全協会

しかし現在、輪止めの使用は法律上義務ではないため、トラック駐車時に必ず使わないといけない訳ではないのです。

もしも長時間駐車している間に、トラックが勝手に動いてしまって事故が起こってしまったら、大問題になりますよね…。

このため、「安全第一」をモットーとする大半のトラックドライバーは、輪止めを使って安全対策を行っているのです!

特に大型トラックでは必需品★

上の項目でも触れていますが、輪止めは車両の特徴上大型トラックが特に必要になります。

小型トラックの場合などは、ギアをパーキングにしてサイドブレーキを引けば、車両を停めることが可能です。

しかし大型トラックは、エアブレーキを使用しているため、長時間使用していると効きが悪くなってしまいます。

このような理由があるため、長時間の駐車が必要である引越し業者や宅配業者は、事故を未然に防ぐためにも輪止めの利用を義務付けている場合が多いのです!

大型トラックはブレーキの特性上、輪止めが必要になると言えますね!

タイヤバランス(ホイールバランス)の調整は取れていますか? 「調整方法や工賃」を知って、乗り心地を向上させましょう! 均一なバランスでないと、車両寿命が縮みますよ。

トラックの輪止め用品の種類と素材

さて、輪止めの種類や素材は、どのように分けることが出来のでしょうか?

主に輪止めで使われている素材は、コンクリートやゴム、木や鉄が挙げれます。

中でもコンクリート製の輪止めは車両サイズに合わせて製作されていて、モノによってはサイズがズレたり、上に乗り上げてしまうことも多くあるとか…。

また、コンクリート製は不要になったブロックや縁石などからリサイクルされていることも多く、他の素材も環境にやさしいリサイクル素材を活用している場合も!

ゴム製の商品は、素材の特性として耐久性が高いので、他の素材に比べて長く使うことが可能になっています★

さらに形状では、携帯に便利な三角形のタイプや、パンクの際などに便利な折りたたみタイプなども活用されています。

輪止め・車止め・タイヤ止め用品をチェック

輪止めの素材を細かく分類すると、以下の8種類に分類できます!

| 輪止めの素材 | |

|---|---|

| コンクリート製 | 廃棄樹脂プラスチック製 |

| ゴム製 | ポリウレタン製 |

| 木製 | プラスチック製 |

| 鉄製 | アルミ製 |

これらの輪止めは、主に路上での駐車をはじめ、倉庫や工場、建設・工事現場など、様々な場所で活用されています!

さらに、素材の違いによって使用場所も異なるので、場面に応じて使い分けても良いでしょう。

例えば、雪が多い地域などでは、鉄製の輪止めを使うと滑ってしまうので、他の素材を用いるべきなのです★

タイヤストッパー

タイヤストッパーとは輪止めの別称であり、同様の用途で使用されています。

このタイヤストッパーをトラックなどのタイヤに挟めば、車両を固定することができるので、メンテナンス時などに車両を動かさないようにするのに効果的です。

特に大型車両に使われるタイヤストッパーは、足場が不安定な事が多い建設現場や工事現場などで、事故を防ぐためにも必要なアイテムとなっているのです!

大型車の場合は、同時に複数のストッパーを使えばより効果的であり、安全対策に欠かせません。

素材は主にゴム製のものが多く使われています★

車輪止め

車輪止めもタイヤストッパーと同様に、輪止めの別称を指しています。

使い方としては、駐車時に前輪に装着することによって、車両を固定させることができます。

トラックには大抵積んであり、装着も簡単にできるようになっています。

そんな車輪止めの中でも、暗い場所での視認性が高い、色鮮やかなオレンジ色のモノが人気なのです★

カーストップ

カーストップはカーストッパーという名称でも呼ばれ、トラックの荷役設備やターミナル、工場や建物などに設置されている車輪止めの一種です。

上記の場所以外では、公園内の砂場や幼稚園の縁などにも安全対策として設置されていることがあります!

素材の種類から輪止め用品を選ぶ!

実はトラックやバスなどの大型車は、輪止めを2種類備えている場合が多いのです。

この輪止めの種類としては、主に安価である木製やゴム製のものが多く、タイヤに合わせた太いタイプが選ばれ、色は目立つ黄色やオレンジが採用されています。

さらに、整備などに使用する輪止めとして、折りたたみが可能な鉄製のモノも用意され、タイヤチェーンを付ける際やパンクを直すときにも使われたりします。

そんな便利な輪止めは、以下のような素材が用意されています!

ゴム製

輪止めの中でもゴムで出来たタイプは、安価であるため人気もあり、1ペアで1千円から2千円程度で購入することができます!

このゴム製の利点としては、滑りやすい積雪時などにも使用ができ、安全性を高めてくれることです。

さらに、数年使用しても劣化が少なく、耐久性が高い素材として知られているのです!

このような使い勝手の良さから、特に人気のある素材として位置づけられています★

木製

ゴム以外の代表的な素材では、木製があります。

この木製タイプは赤色などに塗られる事が多く、2つのセットをヒモで結び合わせて使用します。

積雪時に使用する場合は、シフトレバーをパーキングにして、サイドブレーキを使わないで、ハンドルを路肩側に切った状態で設置すれば安全でしょう。

素材の違いによって滑りやすさが異なりますので、他の素材と使い分けてみましょう!

鉄製

鉄製の輪止めは、積雪時に使用すると滑ってしまうので、それ以外の場所で使う必要があります。

さらに、コンパクトに折りたためるタイプも多く、価格も安いので、1個は積んでいても良いでしょう。

使用時は本体にロープを通して、ドアミラーなどに掛ければ、取り外し忘れなどを防げますよ!

この鉄製輪止めも、場面に応じて使い分けていきましょう。

廃棄樹脂プラスチック(ハイプラ)

輪止めの中でも特に安価な素材として、ハイプラと呼ばれる廃棄樹脂プラスチックから作られてものがあります。

このハイプラは価格の安さと耐久性も高く、形も豊富に揃えられているので、人気が高くなっているのです!

車両を駐車する際はタイヤを確実に固定するので、機能性も高くなっています。

ポリウレタン

ポリウレタン製もハイプラと同様に安価な価格であり、頑丈な素材であるため人気があります。

さらに、購入も簡単にできるため、使い勝手が良い素材として支持を集めています。

サイズも普通車から大型トラックまであるため、愛車に合ったタイプを見つけられるハズ!

プラスチック

プラスチック製は機能性や安全性に長け、軽量かつ割れる心配もありません。

特に工場内や私有地などで駐車する際に使われることが多くなってます。

このプラスチック製はカラーバリエーションが多いので、数個持っておいても良いかも知れませんね★

また、汚れた場合にすぐ洗えば綺麗に保てることも長所と言えるでしょう!

アルミ製

アルミ製は、コンパクトに折りたためるタイプが多くなっています。

このアルミ製は、坂道で駐車する際やジャッキアップ時に特に役立ちます。

さらに、建設・土木現場などで車両を固定する際にも活躍しているのです!

大型トラックを停める際は、自然移動を防ぐためにも輪止めが必要になります。

万が一の事故に備え、常に携帯するように心がけましょう★

中古大型平ボディ・アルミバンはコチラでチェック!

トラックの輪止めのまとめ

今回は、輪止めの役割や種類についての紹介でしたが、ご理解頂いたでしょうか?

輪止めは車両を停止させるために必要なのトラー!

おぉ!!!姫も、輪止めの役割が理解できたようじゃな!?

でも、ワタシは誰にも止められないトラー!

トラック姫、どこへ走って行かれるんですか?

とほほほ…これじゃ、姫に輪止めを付けなければいかんのう…(泣)

コメント